La "Jasante de la Vieille", illustrée par Steinlen (1902), deuxième état,

Institute of Art of Chicago

C’est dans une langue populaire et argotique, le « jaspin du pauv’ monde », que Jehan Rictus (1867-1933) a décrit la condition des mal-aimés de la vie. De son vrai nom, Gabriel Randon de Saint-Amand, celui qui était le fils naturel d’un gentilhomme professeur de gymnastique et d’une artiste ratée, y exprime avec une tonalité douce-amère, drôle et cruelle, sa compassion vis-à-vis des gueux, des « Ecrasés d’la Muflerie contemporaine ». Son art, c’est de faire parler le pauvre hère, les « fan-fans » morts et la mère dont le fils a été guillotiné. Ainsi, dans la « Jasante (prière) de la Vieille », extraite des Cantilènes du Malheur, on est à l’écoute de cette vieille « moman d’mère », en quête de la tombe de son assassin de fils, au cimetière d’Ivry, dans le carré des « Condamnés ». Jehan Rictus, avec de nombreux détails justes et touchants, évoque la vie de misère et de tribulations de cette mère abandonnée, qui avait œuvré pour que son fils réussisse (« Tu promettais… Tu promettais… »).

Et au-delà de cette langue du « populo », certains n’ont sans doute pas tort qui ont vu dans cette poésie à fleur de peau un lointain écho religieux. Dans cette « jasante », il semble que se dessine en creux le portrait de toutes les mères du monde, parties « dans l’angoisse à la recherche de [leur] enfant », ainsi que les décrit Gertrude von Le Fort dans La Femme éternelle. L’écrivain ne souligne-t-elle pas que « tôt ou tard, en secret ou au grand jour, toute mère laisse transparaître le visage de la Mère des douleurs, l’image de la Pietà » ?

Jasante de la vieille

Tu ne tueras point

Bonjour… c’est moi… moi ta m’man.

J’suis là… d’vant toi… au cimetière.

Aujord’hui y aura juste un an,

Un an passé d’pis ton affaire.)

Louis ?

Mon p’tit… mentends-tu seul’ment ?

T’entends-t-y ta pauv’ moman d’mère,

Ta « Vieille », comm’ tu disais dans l’temps ?

Ta « Vieille » qu’alle est v’nue aujord’hui

Malgré la bouillasse et la puïe

Et malgré qu’ça soye loin… Ivry !

Alorss… on m’a pas trompée d’lieu ?

C’est ben ici les « Condamnés » ?

C’est là qu’tes d’pis eun’ grande années ?

Mon dieu mon dieu ! Mon dieu mon dieu !

Et où donc ? Où c’est qu’on t’a mis ?

D’quel côté ? Dis-moi… mon ami ?

C’est plat et c’est nu comm’ la main :

Y a pas eun’ tombe… pas un bout d’croix,

Y a rien qui marqu’ ta fosse à toi…

Pas un signe…pas un nom d’baptême

Et rien non pus pour t’abriter !

(J’dis pas qu’tu l’as point mérité,

Mais pour eun’ mèr’, c’est dur tout d’même !)

Louis… tu sais ?… Faut que j’te confesse,

Depis un an…d’pis… ton histoire,

J’suis pus tournée qu’aux idées noires

Et j’ai l’cœur rien qu’à la tristesse :

Aussi présent j’suis tout’ sangée.

J’suis blanchie… courbée… ravagée

Par la honte et par le tourment.

(Si tu pourrais m’voir à présent,

Tu m’donnerais pus d’quatre-vingts-ans !)

Et pis, j’ai eu ben d’la misère…

(Ca m’a fait du tort, tu comprends !)

Quand on a su qu’j’étais ta mère,

J’ai pus trouvé un sou d’ouvrage,

On m’a méprisée dans l’quartier,

Et l’a fallu que j’déménage.

Depis… dans mon nouveau log’ment

J’vis seule et j’peux pas dir’ comment,

Comme eun’ dormeuse, eun’ vrai’ machine.

J’cause à personn’ de mon malheur,

J’pense à toi, et tout l’jour je pleure,

Mêm’ quand que j’suis à ma cuisine.

L’matin, ça m’prend dès que j’me lève,

J’te vois… j’te cause… tout haut… souvent

Comm’ si qu’tu s’rais encor vivant !

J’mange pus… j’dors pu, tant ça m’fait deuil

Et si des fois j’peux fermer l’œil,

Ca manqu’ pas… tu viens dans mes rêves.

C’te nuit encor j’tai vu plein d’sang :

Tu t’nais à deux mains ta pauv’ tête

Et tu m’faisais : « Moman… Moman ! »

Mais mois j’pouais rien pour t’aider ;

Moi… j’étais là à te r’garder,

Et j’te tendais mon tabellier !

Pense, Louis… dans l’temps… quand t’étais p’tit,

Qui qu’aurait cru… qui m’aurait dit

Qu’tu finirais comm’ ça un jour,

Et qu’moi on m’verrait v’nir ici ;

Quand t’étais p’tit, t’étais si doux !

Présent… je r’vois tout not’ passé

Lorsque t’allais su’ les trois ans,

Et qu’ton pepa m’avait quittée

En m’laissant tout’seule à l’él’ver.

Comme ej’ t’aimais…comme on s’aimait !

Qu’on n’était heureux tous les deux,

Malgré souvent des moments durs

Quand y avait rien à la maison !

Comme ej’ t’aimais… comme on s’aimait §

C’était toi ma seul’ distraction,

Mon p’tit mari… mon amoureux !

C’est pas vrai, est-ce pas ? C’est pas vrai

Tout c’qu’on a dit d’toi au procès ?

Su’ les journaux c’qu’y avait d’écrit,

Ca n’était ben sûr qu’des ment’ries ?

Mon p’tit à moi n’a pas été

Si mauvais qu’on l’a raconté…

(Sûr qu’étant môme… comm’ tous les mômes

T’étais des fois ben garnement,

Mais pour crapule on peut pas l’dire.)

T’étais si doux… et pis… si beau,

Mignon peut’-êt… mais point chétif,

A caus’ que moi j’t’avais nourri.

T’étais râblé, frais et rosé ;

T’étais tout blond et tout frisé

Comm un n’amour… comme un agneau…

J’ai cor de toi eun’ boucle ed’tifs

Et deux quenott’s comm’ deux grains d’riz.

Mon plaisir… c’était, l’soir venu,

Avant que d’te mette au dodo,

De t’déshabiller tout « entière »,

Tant c’étai divin d’te voir nu.

Et j’t’admirais… j’te cajolais,

J’te faisais « proutt » dans ton p’tit dos,

Et j’te bisais ton p’tit derrière.

(J’t’aurais mangé si j’aurais pu !)

Et pis t’étais si caressant,

Et rusé, et intelligent !

Oh ! intelligent… fallait voir.

Pour c’qui regardait la mémoire,

T’apprenais tout c’que tu voulais,

Tu promettais… tu promettais…

(Et dir’ qu’tes là d’ssous à présent,

Par tous les temps qu’y neige ou pleuve !

Ah ! qué crèv’-cœur ! Qué coup d’couteau !

On a ratissé mon château,

On m’a esquinté mon chef-d’œuve !)

J’en ai t’y passé d’ces jornées

Durant des années… des années,

A turbiner pir’ qu’un carcan

Pour gagner not’ pain d’tous les jours

Et d’quoi te garder à l’école…

Et j’en ai-t-y passé d’ces nuits

(Toi dans ton p’tit lit endormi)

A coude auprès de l’abat-jour,

Jusqu’à la fin de mon pétrole !

Des fois… ça s’tirait en longueur !

Mes pauv’s z’yeux flanchaient à la peine.

Alors en bâillant dans ma main

J’écoutais trotter ton p’tit cœur

Et souffler ta petite haleine,

Et rien qu’ça m’donnait du courage,

Pour me r’mettre dar-dar à l’ouvrage

Qu’y m’fallait livrer le lend’main :

Que d’fois j’ai eu les sangs glacés

Ces nuits-là pour la moindre toux !

J’avais toujours peur pour le croup,

Rapport au mauvais air du faubourg

Où nous aut’s on est entassés.

T’rappell’s-tu, quand tu t’réveillais,

Le croissant chaud… l’café au lait ?

T’rappell’s-tu comme ej’ t’habillais ?

Eh ben… pis nos sorties, l’dimanche…

Tes beaus p’tits vernis… ta rob’blanche.

(T’étais si fin… si gracieux,

Tu faisais tant plaisir aux yeux

Qu’on voyait les gens se r’tourner

Pour te regarder trottiner.)

Ah ! en c’temps-là, dis, mon petit,

De qui c’était qu’t’étais la fifille,

L’amour, le trésor, le Soleil,

De qui c’est que t’étais l’Jésus ?

De ta Vieille… est-c’ pas ? de ta Vieille…

Qui faisait tout’s tes volontés ?

Qui t’a pourri ? Qui t’a gâté ?

Qui c’est qui n’t’a jamais battu ?

Et l’année d’ta fluxion d’poitrine,

Qui t’a soigné, veillé, guéri ?

C’est y moi ou ben la voisine ?

Et à présent qu’te v’là ici

Comme un chien crevé… eune ordure,

Comme un fumier… eun’ pourriture,

Sans un brin d’fleurs, sans une couronne,

N’avec la crèm’ des criminels…

Qui c’est qui, malgré tout, vient t’voir ?

Qui, qui t’esscuse et qui t’pardonne ?

Qui c’est qu’en est la pus punie ?

C’est ta Vieille… toujours… ta fidèle,

Ta pauv’ vieill’ loqu’ de Vieille, vois-tu !

Mais j’bavard’… moi… j’us’ ma salive,

La puïe cess’ pas… la nuit arrive,

Faut qu’j’m’en aill, moi… il est l’heure :

Présent… c’est si loin où j’demeure…

Et pis quoi… qu’est-c’que c’est qu’ce bruit ?

On croirait comm’ quéqu’un qui se plaint !

On jur’rait de quéqu’un qui pleure…

Oh ! Louis… réponds, c’est p’t-êt ben toi

Qui t’fais du chagrin dans la Terre…

Seigneur ! si j’allais cor te voir

Comme c’te nuit dans mon cauch’mar !

(Tu voudrais pas m’fair cett’ frayeur ?)

Oh ! Louis… si c’est toi… tiens-toi bien sage,

Sois mignon… j’arr’viendrai bentôt…

Seul’ment… fais dodo… fais dodo,

Comm aut’fois dans ton petit lit,

Tu sais ben… ton petit lit cage…

Chut ! c’est rien qu’ça… pleur’pas… j’te dis.

Fais dodo, va… sois sage… sage,

Mon pauv’ tout nu… mon malheureux,

Mon petiot… mon petit petiot.

(Cantilènes du Malheur)

Pour le Jeudi en Poésie des Croqueurs de Mots,

Thème proposé par Fanfan : maman

Pour écouter le texte, dit par Berthe Bovy de la Comédie-Française, en 1932 :

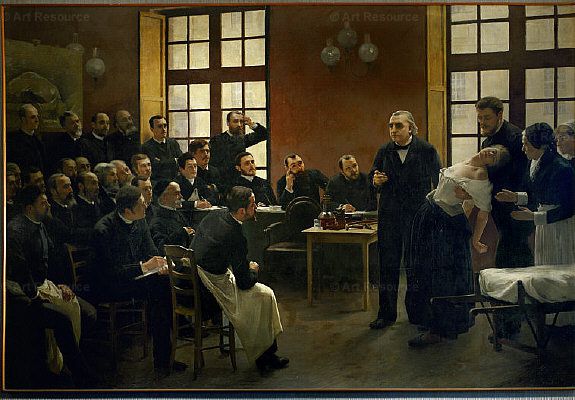

Jehan Rictus, par Steinlen

/image%2F1488802%2F20160916%2Fob_f2a21b_catherine-thevenet-photo.jpg)