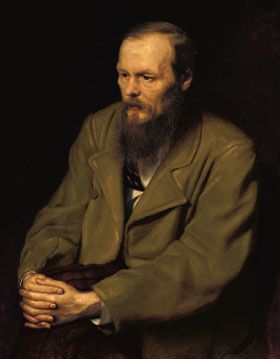

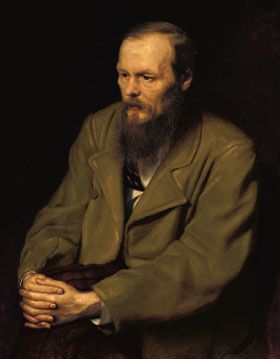

Fédor Dostoïevski

L'Année de la Russie en France donne à tout un chacun l'occasion de découvrir ce qui demeure pour beaucoup une terra incognita. De l'exposition Sainte Russie au Louvre à celle de l'Exposition Nationale russe au Grand Palais, en passant par le festival Etonnants Voyageurs, les Français auront de multiples opportunités pour aller à la rencontre de l'"âme russe", extravagante et tourmentée.

A cet effet, voici une sélection de livres de cette littérature de l' "autolacération", ainsi que l'a définie un critique.

La sélection de La Bibliothèque idéale.

Le Maître et Marguerite, Mikhaïl Boulgakov, 1967.

Ecrit entre 1928 et 1940, c’est le chef-d’œuvre posthume de Boulgakov-publié en 1967, vingt-sept ans après sa mort. L’intrusion du Diable dans le Moscou des années 20. A travers l’histoire d’un manuscrit interdit, une satire burlesque des milieux littéraires et une méditation profonde sur l’art et le pouvoir.

Récits de la Kolyma, Varlam Chalamov,1978.

« Nous avions que la mort n’était pas pire que la vie. » Laconique et glacé, une plongée aux limites du désespoir humain, dans les camps de l’extrême-nord sibérien où Chalamov (1907-1982) passa dix-sept ans de détention.

L’Idiot, Fiodor Dostoïevski, 1869.

Avec l’innocent prince Mychkine-« l’homme absolument bon »- Dostoïevski inaugure la série des grands romans polyphoniques de la maturité. Difficile de choisir dans une œuvre dont l’influence et le pouvoir de fascination restent inégalés, et qui a laissé les monuments que sont Les Possédés, Crime et Châtiment ou Les Frères Karamazov.

Nicolas Gogol

Les Ames mortes, Nicolas Gogol,1842.

Les aventures de Tchitchikov, ex-fonctionnaire reconverti dans l’étrange commerce des paysans serfs décédés. Une galerie de portraits grotesques et impitoyables. « Un fantastique poème épique », disait Nabokov.

Un héros de notre temps, Mikhaïl Lermontov, 1840.

Les aventures caucasiennes d’un jeune officier insatisfait et désabusé, Pétchorine, qui marque la naissance du thème de « l’homme de trop ».

Le Docteur Jivago, Boris Pasternak, 1957.

Sur fond de guerres et de révolutions, les amours tumultueuses de l’idéaliste docteur et de Larissa. Synthèse romanesque de l’œuvre du poète, le livre s’achève sur un cycle de poèmes, les Vers de Iouri Jivago.

Alexandre Pouchkine

La Fille du Capitaine, Alexandre Pouchkine,1836.

A travers une chronique familiale, l’histoire de la révolte de Pougatchev sous le règne de Catherine II. Concision et justesse d’écriture : toute l’esthétique pouchkienne dans ce court roman historique, le premier du genre dans les lettres russes.

Le Pavillon des cancéreux, Alexandre Soljenitsyne,1967.

Atteint d’une tumeur déclarée incurable, un ancien détenu « relégué à perpétuité » échoue dans un hôpital d’Asie centrale. Largement autobiographique, le roman le plus poétique de l’auteur.

La Steppe, Anton Tchekhov, 1888.

Le voyage à travers la Russie méridionale d’un jeune garçon partant vers de lointaines études. La monotonie envoûtante de la steppe, l’agencement « musical » de la narration et un art souverain du détail marquent le passage, dans ce long récit d’initiation, vers les nouvelles « romanesques » de la maturité.

Léon Tolstoï

Anna Karénine, Léon Tolstoï, 1877

Chronique d’une passion- celle d’Anna pour Vronsky- avec en contrepoint l’amour idyllique de Kitty et de Lévine- et, en toile de fond, la société aristocratique des années 1870. L’un des sommets du génie artistique de Tolstoï, au moment même où il amorce son renoncement à l’art et ses errements spirituels.

Pétersbourg, Andreï Biely, 1914.

Un roman « labyrinthique » et réputé intraduisible dont le poète A. Biely (1880-1934) a le secret. Thème récurrent de la littérature russe, la « ville de Pierre » tient ici le premier rôle.

La Faculté de l’inutile, Iouri Dombrovski, 1978.

L’arrestation d’un jeune archéologue en 1937 et sa résistance à l’arbitraire dans une société où le droit est devenu « inutile ».

Oblomov, Ivan Gontcharov, 1856.

Le rêve d’une Russie immobile, patriarcale et campagnarde.

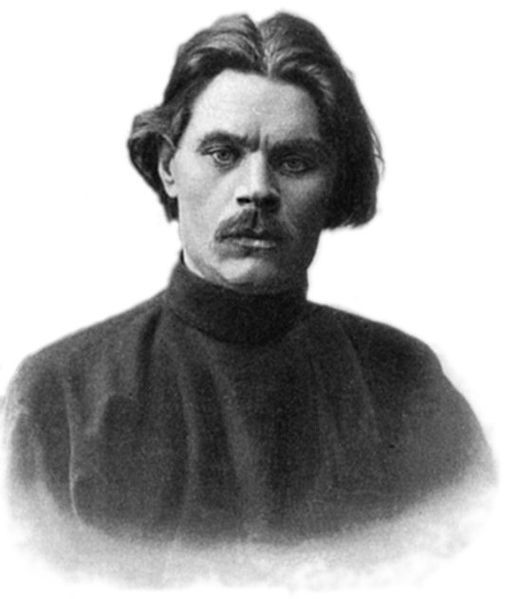

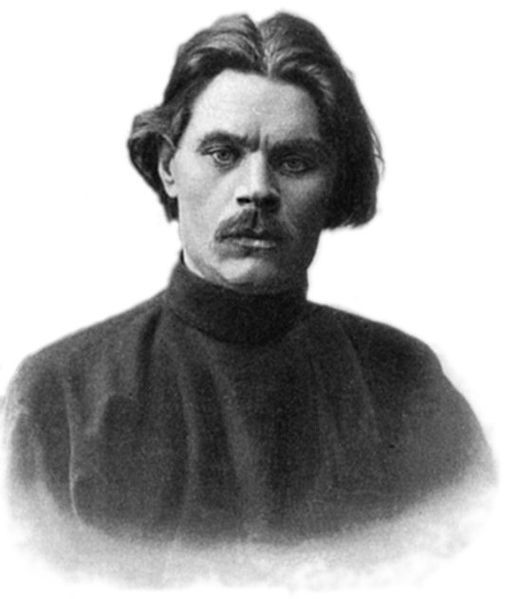

Maxime Gorki

Enfance, Maxime Gorki, 1913.

Les années d’apprentissage du jeune Alexis Pechkov, alias Maxime Gorki, qui n’était pas encore devenu le héraut du réalisme socialiste.

Une confession, Maxime Gorki, 1908.

Aventure picaresque d’une conversion : celle de Matveï, vagabond, escroc, mitron dans un monastère, libertin… La quête du héros révèle « un écrivain hanté par la question religieuse et proclamant un énergétisme optimiste qui guidera toute sa vie ».

Vie et Destin, Vassili Grossman, 1980.

Autour de l’année 1942 et de la bataille de Stalingrad. La première comparaison systématique de l’hitlérisme et du stalinisme.

Lady Macbeth au village, Nicolas Leskov, 1865.

Elle empoisonne son beau-père, assassine son mari, étouffe son beau-fils et noie sa rivale… Une vision tragique de la « Russie profonde » autour des années 1860.

Djann, Andreï Platonov, 1936.

Un peuple nomade, misérable et affamé. Ecrite en 1936 mais publiée en 1951, une sombre et puissante parabole de la quête du bonheur.

Ivan Tourgueniev

Premier amour, Tourgueniev, 1860.

Rivalité amoureuse entre un père et un fils, un court récit d’une « première expérience ».

La Mort du Vazir-Moukhtar, Iouri Tynianov, 1928.

La vie aventureuse (et la mort en 1829 à Téhéran) du dramaturge Alexandre Griboïedov, ministre de Russie auprès du Chah de perse. Par un maître du roman historique.

Nous autres, Evgueni Zamiatine, 1922-1925.

« Des machines parfaitement semblables à des hommes et des hommes parfaitement semblables à des machines. » Une anti-utopie qui préfigure Huxley et Orwell.

Les Hauteurs béantes, Alexandre Zinoviev, 1976.

Un tableau féroce de l’ « homo sovieticus ».

Ma jeunesse à Bagrovo, Serge Aksakov, 1857.

La vieille Russie patriarcale, provinciale et terrienne, à l’aube du XIX° siècle.

Les Sept Pendus, Leonid Andreïev, 1908.

Sept condamnés, dont cinq terroristes, attendant leur exécution. Dans l’atmosphère de la révolution de 1905.

Nina Berberova

L’Accompagnatrice, Nina Berberova, 1946.

Des salons de Pétersbourg à un cinéma de quartier à Paris, l’exil d’une pianiste. Par une Russe blanche, elle-même exilée en France puis aux Etats-Unis.

Sotnikov, Vassil Byskov, 1970.

Un « Lacombe Lucien » dans la Biélorussie occupée de 1912. « Le sale destin d’un homme perdu dans une guerre. » Hors des chemins balisés du manichéisme officiel.

Le Don paisible, Maikhaïl Cholokhov, 1928-1940.

Vaste fresque de la vie des paysans cosaques dans les années 1910-1920. La saga des Cosaques donna lieu à une polémique sur la paternité du livre, qui entacha sérieusement l’image du prix Nobel. L’auteur se serait contenté d’adapter le manuscrit d’un écrivain cosaque, Fiodor Krioukov.

Le Voleur, Leonid Leonov, 1927.

Les bas-fonds de Moscou pendant la NEP.

L’Envie, Iouri Olecha, 1927.

Un regard corrosif sur « l’homme nouveau » des années 20. L’unique roman, éblouissant et inclassable de I. Olecha.

Histoire d’une vie, Constantin Paoustovski, 1946-1962.

Un tableau minutieux et vivant de la Russie dans les premières décennies du siècle, à travers l’autobiographie d’un « compagnon de route » qui sut préserver son indépendance d’écrivain.

L’Acajou, Boris Pilniak, 1929.

Un roman « hérétique » dont la publication (à l’étranger) marqua le début de la disgrâce de Pilniak Aujourd’hui réhabilité, un expérimentateur du langage dans la lignée de Biély et de Remizov.

De l’argent pour Maria, Valentin Raspoutine.

L’un des meilleurs représentants de la littérature « rurale » des années 1970.

Les Yeux tondus, Alexeï Remizov, 1957.

L’un des écrivains les plus marquants et les plus secrets de l’émigration raconte « au ras des yeux » ses souvenirs d’enfance et d’exil.

Les Golovlev, Maikhaïl Saltykov-Chtchedrine, 1880.

La décadence d’une famille de propriétaires terriens autour des années 1860. Avec Histoire d’une ville, un classique de la satire « accusatrice » du XIX° siècle.

La Maison déserte, Lydia Tchoukovskaïa ?

Les purges staliniennes à Leningrad. Pathétique et terrifiant, un récit écrit sur le vif, en 1938.

La maison du quai, Iouri Trigonov, 1976.

L’écrivain de la vie quotidienne moscovite.

Moscou-Pétouchki (Moscou-sur-Vodka), V. Erofeïev.

Un court récit dans la meilleure veine du « réalisme fantastique ».

Ivan Bounine

La vie d’Arseniev, Ivan Bounine.

Souvenirs de jeunesse d’un héros qui ressemble comme un frère à Bounine, tandis que la Russie impériale jette ses derniers feux . La nostalgie d’un bonheur définitivement perdu.

Machenka, La Défense Loujine, Nabokov.

Ouvrages sur « la maison morte russe ».

Récits de la maison des morts, Fiodor Dostoïevski.

L’archipel du goulag, Alexandre Soljenitsyne.

Le Sablier, Ekaterina Oulitskaïa.

Le Vertige et Le Ciel de la Kolyma, Evguenia Guinzbourg.

Alexandre Soljenitsyne

La sélection d’Aimé Ancian (critique au Magazine littéraire).

La Russie contemporaine en dix romans.

La Glace, Vladimir Sorokine.

Un roman ancré dans le siècle, de la Seconde Guerre Mondiale à la pop culture. Violence et amour, sacrilège et sacré.

Les Couloirs du temps, Iouri Mamleïev.

Une vision burlesque d’une humanité déchue, dont les « nouveaux Russes » sont la pitoyable incarnation.

La Fiancée prussienne et autres nouvelles, Iouri Bouïda .

Contes magiques et épisodes autobiographiques autour de la région de Kaliningrad.

Le Musulman, Valery Zalotoukha.

L’Assistant du Chinois, Ilya Kotcherguine.

La Soif, Andreï Guelassimov.

Dans ces trois livres, des individus luttent pour se construire et s’intégrer à une communauté malgré leurs particularités, leur religion, une inquiétude métaphysique ou un traumatisme psychique

Fox Mulder a une tête de cochon, Andreï Guelassimov.

Svinobourg, Dmitri Bortnikov.

L’Immortel, Olga Slavnikova.

Les efforts d’une femme pour cacher à son mari invalide la chute du communisme et ceux de sa fille pour réussir dans une chaîne de télévision privée.

Le Dernier Amour du président, Andreï Kourkov.

Le destin imaginaire d’un futur président ukrainien.

Et encore …

Les Amours de Monakhov, Andreï Bitov.

Roman d’apprentissage amoureux, architecturé en six parties distinctes. Une éducation sentimentale à la russe.

La Petite Fille devant la porte, Mariana Kozyriev.

L’auteur éclaire la terreur stalinienne de l’entre-deux guerres à travers le regard de la petite Victoria.

La Camarade nue, Mikhaïl Konokov.

Quand l’Armée rouge, pendant la Seconde Guerre Mondiale, se voit racontée par une orpheline de quatorze ans. Unique roman de Konokov, écrit pendant la perestroïka.

Il était une fois, Viktor Chklovski.

Un livre de mémoires, écrit au début des années soixante par l’un des grands animateurs du formalisme russe, ami de Blok, Maïakovski, Tynianov ou encore Gorki.

Sources :

http://www.litteraturerusse.net/histoire/1.php

http://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature_russe

« La littérature russe de Pouchkine à Soljenitsyne », Le Magazine littéraire, n°440.

« Neuf siècles de littérature russe », Georges Nivat, Le Magazine littéraire, n°440.

« La réception française », Georges Nivat, Le Magazine littéraire, n°440.

« Le devoir de résurrection », Georges Nivat, Le Magazine littéraire, n°440.

« Ecrivains de Saint-Pétersbourg », Le Magazine littéraire, n°420.

« Dossier Tchekhov », Le Magazine Littéraire, n° 299.

« Dostoïevski », Le Magazine littéraire, n°495.

La Bibliothèque idéale, « Le roman russe », Bernard Pivot, Albin Michel, 1988.

Histoire de la littérature russe, Emmanuel Waegemans, Presses Universitaires du Mirail, 2003. (Très intéressant pour préciser le contexte historique et littéraire).

Pour aller plus loin :

Dictionnaire amoureux de la Russie, Dominique Fernandez, Plon, 2004.

Etudes de littérature russe, Prosper Mérimée, Editions Champion, 1932..

Le Roman russe, E. M. de Voguë, Editions L’Age d’Homme, 1971.

Dostoïevski (Articles et causeries), André Gide, Plon, 1923.

La Planche de vivre, Anthologie de poèmes, René Char et Tina Jolas, Gallimard, 1981.

Vers la fin du mythe russe et Russie-Europe, la fin du schisme, Georges Nivat, Editions L’Age d’Homme, 1988 et 1993.

Regards sur la Russie de l’an VI, Georges Nivat, Editions Fallois, 1993 et 1998.

Histoire de la littérature russe, Dirigée par E. Etkind, G. Nivat, I. Serman, V. Strada, 6 tomes, Editions Fayard.

Ecrivains soviétiques, M. Aucouturier, Larousse, 1978.

La littérature russe, Jean Bonamour, 2e édition corrigée, PUF, Collection Que sais-je ?, 1992.

Avec Tolstoï, Dominique Fernandez, Grasset, 2010.

Tolstoï est mort, Vladimir Pozner, Editions Bourgois, 2010.

La fuite de Tolstoï, Alberto Cavallari, réédition Bourgois, « Titre ».

La Poétique de Dostoïevski, Mikhaïl Bakhtine (1929), Edition sPoints seuil, 1970.

Mensonge romantique et vérité romanesque, René Girard (1961), Réédition Hachette Pluriel.

Tolstoï ou Dostoïevski, Georges Steiner (1963), Réédition 10/18.

Le Roman russe, Jean Bonamour, PUF.

Eugène-Melchior de Voguë, grand passeur de la littérature russe,

auteur de Le Roman russe

Samedi 12 juin 2010

Le Maître et Marguerite, Wassily Kandinsky

Le Maître et Marguerite, Wassily Kandinsky

/image%2F1488802%2F20160916%2Fob_f2a21b_catherine-thevenet-photo.jpg)