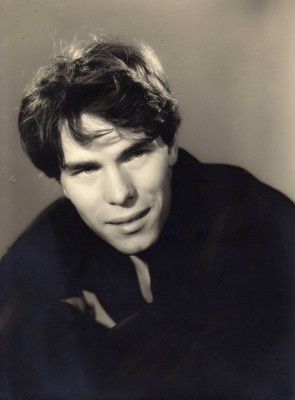

Photo Filip Goma

Du 9 avril 2010 au 06 juin 2010, le joli petit théâtre du Ranelagh prête son ambiance feutrée à la jeune troupe de Label Compagnie, dirigée par Tristan Petitgirard. Elle y interprète L’Illusionniste de Sacha Guitry, une œuvre assez méconnue de Monsieur Moâ, sur le désir et la manipulation.

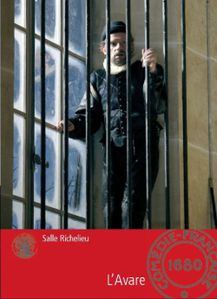

Cette pièce, rarement représentée, fut créée le 28 novembre 1917 au Théâtre des Bouffes-Parisiens. Sacha Guitry (il avait alors trente-cinq ans et n'était pas encore séparé d'Yvonne Printemps) y jouait le rôle-titre, celui de Teddy Brooks alias Paul Dufresne, Yvonne Printemps était Miss Hopkins et Pauline Carton jouait Honorine la bonne. En 1955, la télévision en diffusa une mise en scène avec Annie Girardot. Elle n’avait pas été reprise depuis l’interprétation de Jean-Claude Brialy, il y a vingt ans, aux Bouffes-Parisiens, comme pour la première.

Photo Filip Goma

Tristan Petitgirard, dont c’est la dixième mise en scène, a souhaité reprendre cette comédie en trois actes parce qu’il considère que c’est l’une des très grandes pièces de Guitry. Certes les thèmes y sont particulièrement riches (le désir, la vie d’artiste, la bourgeoisie), mais surtout, il en retient l’aspect charnel et l’analyse aiguë de la psychologie féminine.

La trame reprend le trio classique du boulevard, en le plaçant dans les milieux du music-hall pendant la Grande Guerre. Teddy Brooks est un magicien qui manipule aussi bien les cartes que les cœurs. Il fascine Miss Hopkins, subjuguée par le verbe du séducteur, et il jette son dévolu sur Jacqueline, la bourgeoise mondaine, en mal d’aventures, et que son amant Albert Cahen ennuie. Mais au jeu de la séduction, tel sera pris qui croyait prendre.

Photo Filip Goma

Tristan Petitgirard propose une mise en scène très « classique » de cette pièce, dont son père Laurent Petitgirad a composé la musique, et notamment une très jolie valse. Elle compte à l’origine sept personnages qui ne sont plus que six, les rôles des deux assistants du magicien ayant été réunis.

Le metteur en scène précise qu’il est malaisé d’obtenir les droits des pièces de Guitry, Mme Aubart la gardienne du temple ne les accordant qu’aux metteurs en scène qui « respectent l’auteur » et ne le montent pas d’une manière moderne. Mais ce parti-pris d’inscrire l’œuvre dans l’époque des Années folles ne dessert nullement le propos. Tristan Petitgirard s’est plu à l’évocation de cette période où le public se pressait au music-hall pour applaudir la femme-canon, le pétomane, l’homme-serpent ou la femme à barbe. C’est le temps des soupers chez Maxim’s et d’une vie folle, dédiée tout entière aux arts et à la scène, même si l’on est en temps de guerre.

La pièce est le révélateur de l’amour de Guitry pour le théâtre. L’action débute dans une loge de théâtre, où un paravent voisine avec des affiches. Le metteur en scène nous donne ainsi à voir une première scène d’illusion très réussie. L’on y voit, de la coulisse, flanquée de deux miroirs côté cour et côté jardin, derrière un mince rideau transparent, Teddy Brooks réaliser un tour de magie. Il fait disparaître une femme, tandis que des spectateurs le regardent. Guitry lui-même s’était longuement entraîné au point de devenir pour ce rôle un excellent prestidigitateur. On apprend à cette occasion l’origine de l’expression « Passez muscade ». Par la suite, Teddy Brooks fera en effet apparaître et disparaître Jacqueline de sa vie. Mise en abyme et trompe-l’œil pour le public réel de la pièce, au-delà du quatrième mur du théâtre. Le ton est donné.

Par ailleurs, le plateau est utilisé avec intelligence. Tristan Petitgirard a en quelque sorte prolongé le décor du Théâtre du Ranelagh sur la scène. L’escalier de l’avant-scène permet subtilement à Teddy Brooks d’entraîner Jacqueline dans un monde rêvé. Quant aux changements de décor, ils se font à vue, orchestrés par les déambulations et les gestes du magicien.

Ce dernier, dans le troisième acte, fait un tableau très complet de la vie d’artiste : une vie de voyages, de haltes quotidiennes dans des hôtels toujours différents, mais une existence de liberté et de rêve que Jacqueline la bourgeoise sera incapable d’assumer. C’est pourquoi les artistes aiment en général ceux qui font le même métier qu’eux : « Ils sont libres aux mêmes heures que nous », déclare avec humour Teddy Brooks. « Il n’y a rien de pire que le vulgaire » disait Guitry, « si ce n’est le bourgeois. » Jacqueline, amoureuse de sa sécurité, ne pourra envisager d’adopter cette liberté qui ne peut se soumettre à la vie traditionnelle. La vision du monde artiste que propose ici Guitry est déjà très moderne.

Ce personnage d’artiste, flamboyant et séduisant, est interprété par Philippe Stellaire, dont l’allure, le timbre et le phrasé sont fidèles à Sacha Guitry lui-même. Le comédien, qui joue Guitry pour la première fois, dit aimer interpréter ces variations subtiles créées par l’auteur avec légèreté et fantaisie. Il reconnaît que « c’est merveilleux de se sentir brillant pendant plus d’une heure » ; il apprécie le modernisme du propos, la modernité de l’écriture, cet esprit si français, fait de sincérité et de travail.

On retrouve ici ce type d’homme si fréquemment représenté dans le théâtre de Guitry, cet homme à femmes, en quête de plaisir, qui porte un regard aigu sur la gent féminine. « Si la femme était bonne, Dieu en aurait une » proclamait-il. Certes, dans la pièce, « l’homme et le femme veulent la même chose, mais pas de la même façon ». Mais Teddy Brooks devra aller aux confins de son imagination pour la séduire et Jacqueline Beauchamps sera déchirée entre son désir et son orgueil. Il lui promettra une vie de rêve afin de passer une nuit avec elle. Au petit matin, il partira avec la chanteuse, Miss Hopkins, une artiste comme lui.

Photo Filip Goma

La pièce fait l’éloge du moment présent et de la non-culpabilité. « Ne regrettez rien » dit le séducteur à Jacqueline, « puisque vous avez pris du plaisir ». Derrière cet hédonisme, on découvre cependant beaucoup de lucidité et de cruauté. La langue spirituelle de Guitry est une manière élégante de masquer la souffrance des êtres. Tout est dit par exemple lorsque Albert Cahen (joué par Tristan Petitgirard ), renvoyé par Jacqueline au cours d’une scène de ménage homérique, réalise son infortune en ramassant une carte qui a glissé sous le canapé. Dans cette comédie de boulevard en demi-teinte, Guitry propose une vision douce-amère, dans laquelle le comique peut être douloureux parce qu’il est humain.

Ainsi, dans ce théâtre brillant qu’on ne peut cependant réduire au verbe, dans cette pièce où les personnages s’efforcent d’aller jusqu’au bout de leur rêves, on reconnaît bien l’art inimitable de celui qui écrivait : « Les femmes désirent ce qu’elles aiment, les hommes aiment ce qu’ils désirent. »

Sources :

http://www.ruedutheatre.eu/article/892/l-illusionniste/

Interview de Philippe Stellaire et Tristan Petitgirard sur Radio-Bleue

http://www.artistikrezo.com/actualites/Theatre.lillusionniste-theatre-ranelagh.html

Crédits photos :

http://creativescommons.org/licenses/by/2.0/deed.fr

http://www.flickr.com/photos/miss-hopkins/4515810318/

http://www.flickr.com/photos/miss-hopkins/4515773512/

http://www.flickr.com/photos/miss-hopkins/5224769886/

http://www.flickr.com/photos/miss-hopkins/4515140759/

Jeudi 13 mai 2010

/http%3A%2F%2Fphotos.cityvox.com%2Fphotos_grand%2F27%2F57%2Fcatherine-hiegel,211227.jpg)

/image%2F1488802%2F20160916%2Fob_f2a21b_catherine-thevenet-photo.jpg)