Ce week-end, de passage à Paris, je suis allée en compagnie de ma fille voir l’exposition consacrée à Alphonse-Donatien-François, le « divin marquis » de Sade, au musée d’Orsay. Une exposition conçue par Annie Le Brun, une des grandes spécialistes de l’œuvre de Sade depuis 1986, et qui, sans nul doute, fera date.

Ayant rédigé le texte d’introduction pour le catalogue de L’ange du bizarre à la demande de Guy Cogeval (président du musée d’Orsay), l’écrivain a eu l’idée de lui parler d’un projet qu’elle avait envisagé pour le musée du Louvre avec Henri Loyrette. Ayant obtenu l’accord de Guy Cogeval, en collaboration avec Laurence des Cars (spécialiste de l’art du XIX° siècle), ils ont repensé le projet initial autour de cette question précise : comment le XIX° siècle s’est-il fait le conducteur de la pensée de Sade qu’il tenait pour maudite ? Une entreprise opportune en cette année qui correspond au bicentenaire de la mort de l’auteur de Justine (1740-1814).

Le rouleau du manuscrit des Cent vingt Journées de Sodome

C’est en relisant Les Cent vingt journées de Sodome (1785) qu’Annie Le Brun, commissaire de l’exposition, en a trouvé le titre : « Combien de fois, sacredieu, n’ai-je pas désiré qu’on pût attaquer le soleil, en priver l’univers, ou s’en servir pour embraser le monde ? » écrit Sade dans la « Huitième journée ». « Attaquer le soleil » est donc un titre particulièrement révélateur de « l’ampleur et du côté non mesurable de l’influence de Sade » précise la commissaire de l'exposition.

Ponctué de citations de « l’esprit le plus libre qui ait jamais existé » (dixit Apollinaire), et d’auteurs qui lui répondent, le parcours de l’exposition présente des œuvres (plus de 500 me semble-t-il) appartenant au fonds du musée d’Orsay. Tableaux, gravures, sculptures, objets, photos et vidéos sont placés dans une semi-pénombre, sur un fond noir ; ils s’offrent au regard du visiteur tout au long d’une huitaine de salles présentant les multiples aspects d’un aristocrate révolté et révolutionnaire.

Dans un « Entretien avec Philippe-Jean Catinchi » (in Le Magazine littéraire de novembre 2014), Annie Le Brun explique le paradoxe d’un XIX° siècle qui enferme l’œuvre de Sade dans l’Enfer des bibliothèques tout en étant fasciné par sa pensée. L’influence souterraine de celle-ci va en effet « susciter, accomplir et radicaliser les grands bouleversements plastiques du XIX° siècle ». En effet, pour qui sait le discerner, les œuvres de Lamartine, Hugo, Balzac, Verlaine portent les traces d’une lecture de Sade et Baudelaire n’écrit-il pas dans ses Notes nouvelles sur Edgar Poe : « Nous sommes tous nés marquis pour le mal » ? L’on sait que la tentation de saint Antoine, magistralement mise en mots par Flaubert, est un des thèmes qui fera florès en ce siècle, d’Odilon Redon à Cézanne. Et sur Huysmans (A Rebours), Mirbeau (Le Jardin des Supplices), Barbey d’Aurevilly (Le bonheur dans le crime), l’empreinte de Sade paraît évidente.

La mort de Sardanapale, Delacroix

Selon Annie Le Brun, Delacroix, qui était proche de Baudelaire, a sûrement lu Sade et Ingres, reprend à sa manière les thèmes de toute une imagerie licencieuse véhiculée depuis le XVIII° siècle. Tous ces artistes, de Rodin à Degas en passant par Géricault et Gustave Moreau, s’appliquent à « faire sortir le désir et la violence de leurs représentations codées à l’intérieur des codes historiques, mythologiques et religieux qui jusqu’alors les contenaient à tous les sens du terme ».

L’exposition nous montre aussi que c’est par l’entremise d’Apollinaire et des surréalistes que Sade est devenu le porte-parole de la liberté créatrice. C’est en effet Apollinaire qui préface et publie Œuvres du marquis de Sade, Pages choisies, en 1909, permettant ainsi l’émergence au XX° siècle du plus célèbre des embastillés. « Le temps est aux instincts brutaux/ Pareil à l’amour et à la guerre » dit l’auteur des Onze mille verges à Lou, sa maîtresse, en février 1915. C’est le même qui aurait donné comme premier titre aux Demoiselles d’Avignon de Picasso, Le bordel philosophique, écho à La philosophie dans le boudoir (1795).

Dans un monde où la sexualité devient toute puissante, le marquis est dès lors revendiqué comme le grand ancêtre de toutes les avant-gardes. Pour les surréalistes, Sade devient ce « soleil noir », ce « point de l’esprit » d’où, selon André Breton, « la vie et la mort, le réel et l’imaginaire, le passé et le futur, le communicable et l’incommunicable, le haut et le bas cessent d’être perçus contradictoirement » (Second manifeste du surréalisme, 1929).

Dans l’entre-deux guerres, le critique Maurice Heine révèle de nombreux inédits de l’écrivain et il prépare une édition de ses Œuvres complètes. Sa mort en 1940 l’empêchera de la réaliser. Le projet sera mené à son terme par Gilbert Lély. En 1947, Jean-Jacques Pauvert est le premier à publier Sade officiellement. Puis le comte Xavier de Sade ouvre ses archives aux chercheurs et le fonds familial du château de Condé-en-Brie, épargné par la guerre, permet la découverte de nombreuses lettres manuscrites et d’une partie de l’œuvre théâtrale. Annie Le Brun et Jean-Jacques Pauvert, décédé cette année, mettront en place la nouvelle collection chronologique.

C’est la postérité artistique d’un auteur qui pose « la question de l’irreprésentable lié au désir » que donne donc à comprendre cette passionnant exposition. Annie Le Brun en présente ainsi le propos : « Il s’agissait donc moins de rechercher tel ou tel thème sadien que d’essayer de révéler comment Sade ayant dit ce qu’on ne veut pas voir va inciter à montrer ce qu’on ne sait pas encore dire ».

L’exposition débute par des vidéos présentant des extraits de films choisis par Guy Cogeval. On voit ainsi comment de Bunũel (L’Age d’or, 1930) à Benoît Jacquot (Sade, 2000), en passant par Salò ou les 120 Journées de Sodome, 1975), le Septième art s’est emparé des thèmes sadiens. Livrée au bon plaisir des cinéastes, l’œuvre subit de nombreux avatars plus ou moins convaincants. Jacques Zimmer dit en effet la difficulté de mettre en images ces « forteresses de l’imaginaire » : « Comment restituer un texte d’une terrifiante crudité ? Comment illustrer à l’aune du réalisme des fantasmes extrêmes relevant d’un espace imaginaire ? »

Scène de guerre au Moyen-Age, Edgar Degas

C’est dans le sillage d’un tableau de jeunesse de Degas, auquel Annie Le Brun a tout de suite pensé, Scène de guerre au Moyen-Age, que se place l’ensemble des œuvres exposées. Cette toile aux tonalités grises et bleutées, sur laquelle éclate le jaune du justaucorps d'un chasseur, représente des hommes à cheval qui tirent à l’arc sur des femmes nues, livrées à leur violence. Si le tableau a un titre historique, il est clair que « le prétexte historique ouvre sur tout autre chose, c’est-à-dire sur une scène de chasse aux femmes » ; l’on ne peut que penser ici au célèbre film, Les chasses du comte Zaroff (1932).

Acteur et victime de la Révolution française, le marquis de Sade en a en effet vu les horreurs et compris comment cet événement capital a permis l’explosion des pulsions meurtrières de l’être humain. Certes, il invite lui-même à libérer les passions dans le but de satisfaire un plaisir férocement individualiste, mais ces instincts primaires, poussés à l’excès, finissent par devenir inhumains. Ainsi, la machine du docteur Guillotin est en bonne place dans une toile de Pierre Demachy, mettant en scène un spectacle de mise à mort banalisé : Révolution française : une exécution capitale place de la Révolution, vers 1793.

Sade, proclamant haut et fort, dans La Philosophie dans le boudoir, que Dieu est mort, l’homme n’est plus alors qu’un animal comme les autres et toute sa pensée est le fruit de ce constat. Dès lors, forces destructrices et forces créatrices s’expriment et sont toutes deux à prendre en compte. En 1783, dans une lettre à sa femme, il se définit ainsi : « impérieux, colérique, emporté, extrême en tout, d’un dérèglement d’imagination sur les mœurs qui de la vie n’a eu son pareil, athée jusqu’au fanatisme." Et d’ajouter : « Tuez-moi ou prenez-moi comme cela ; car je ne changerai pas. »

La Femme étranglée, Paul Cézanne

En très grand nombre sont ici les toiles qui mettent en scène cette libération des passions destructrices. On trouve plusieurs incarnations d’une violence féminine extrême à travers le personnage de Médée furieuse (1838), s'apprêtant à tuer ses enfants, de Delacroix, de Judith, l’héroïne de l’Ancien Testament, décapitant Holopherne. C’est d’ailleurs la superbe toile, Judith et Holopherne (1927), sur un fond d’un rouge violent, du symboliste Frantz von Stuck, qui sert d’affiche pour l’exposition.

L'Apparition, Gustave Moreau

J’ai été particulièrement impressionnées par l’accumulation de ces tableaux dont la violence de l’un répond à l’horreur de l’autre : l’inquiétant David tenant la tête de Goliath (vers 1620) par Aubin Vouet, plusieurs toiles hallucinées de Goya, Les Cannibales (1800-1808), L’Exécution (1808-1812), d’âpres peintures de Paul Cézanne, La Femme étranglée (1875-1876) et L’Enlèvement (1867), entre horreur et volupté, L’Apparition (1876) de Gustave Moreau, les contrastes tranchés et horrifiques de La Guerre ou la chevauchée de la discorde 1894) du Douanier Rousseau, la blancheur cadavérique d’Orphée dépecé par les Ménades (1914) de Félix Vallotton, le trait noir et fulgurant de L’Enlèvement des Sabines (1962) de Picasso. Tous ces tableaux témoignent d’une cruauté non pas nouvelle mais que Sade a donné à reconsidérer autrement et que l’on a appelée « sadisme ». « La cruauté, bien loin d’être un vice, est le premier sentiment qu’imprime en nous la nature », écrit-il.

La Femme à cheval, Alfred Kubin

Dans cette impressionnante galerie qui exprime les instincts humains les plus terribles, le symboliste Alfred Kubin occupe une place privilégiée. Ses crayons et encres sur papiers, tout en blancheur et en noirceur, dessinent des femmes prédatrices et insensibles, créatrices d’une beauté étrange et bizarre. Ainsi, Le Massacre (vers 1900) donne à voir une femme nue et armée d’un sabre qui s’apprête à décapiter un homme à la tête renversée, dont il ne reste que le tronc. Quant à La Femme à cheval (1900-1901), c’est une fière amazone, au visage fermé et de profil, assise sur un gigantesque cheval blanc à bascule, dont les jambes se prolongent par des lames acérées qui découpent un amoncellement de corps masculins.

La Guerre, Henri Rousseau dit le Douanier Rousseau

Annie Le Brun explique par ailleurs qu’elle a découvert en Sade « un nouveau lieu mental, où se déroulait ce que n’on n’avait jamais imaginé ailleurs, telle l’inexpugnable forteresse des désirs qui est au cœur de l’homme ». L’exposition nous dévoile ainsi les fantasmes des artistes : des huiles cauchemardesques de Johann Heinrich Füssli, comme celle de Céladon et Amélie (1801), des dessins érotiques de Rodin (il en réalisa plus de 10 000), d’André Masson ou de Picasso, donnent libre cours à l'expression crue des désirs inassouvis les plus inavouables. Ainsi, Frantz von Stuck, avec Le Péché (1899), propose une allégorie du vice, à travers le personnage d’une femme rousse et nue, allongée et enlacée par un sombre serpent noueux. Odilon Redon, pour sa part, illustre la tentation de saint Antoine avec un de ses « noirs » célèbres, A Gustave Faubert : six dessins pour la tentation de saint Antoine (1889). On y voit le martyre par flagellation d’Ammonaria, une jeune Egyptienne, attachée à une colonne. Pulsions primitives et sauvages déclinées encore par Aubrey Beardsley ou Félicien Rops.

Dessin pour la Tentation de saint Antoine, Odilon Redon

Chez le peintre belge, l’athéisme se conjugue au blasphème pour illustrer un Sade écrivant : « L’idée de Dieu est, je l’avoue, le seul tort que je ne puisse pardonner à l’homme. » Le crayon sur papier, L’Amante du Christ (1888) ou l’aquatinte au rouge éclatant, intitulée Le Calvaire (1882) témoignent d’un monde où éclate le vide de la présence de Dieu.

La salle 6 est consacrée au « désir comme principe d’excès » et son accès n’est certes pas tout public. Comportant de nombreuses illustrations de l’œuvre, elle propose une mise en images réaliste et crue de cette phrase extraite de l’Histoire de Juliette (1797) : « Livre-toi, Juliette, livre-toi sans crainte à l’impétuosité de tes goûts, à la savante irrégularité de tes caprices, à la fougue ardente de tes désirs ; échauffe-moi de leurs écarts, enivre-moi de tes plaisirs." Le phallus est ici érigé dans sa toute puissance, notamment avec une eau-forte de Dominique Vivant-Denon, Phallus phénoménal (1793), et on y voit nombre de petites éditions illustrées de l’œuvre sadienne, à ne pas mettre certes entre toutes les mains.

Cette salle a aussi été l’occasion pour moi de découvrir Jean-Jacques Lequeu (1757-1826), un architecte qui dessina des architectures fantasmées, des labyrinthes érotiques, des portraits bizarres, tel celui intitulé Et nous aussi nous serons mères (1794) où une religieuse dévoile ses seins derrière un voile blanc des plus suggestif.

La Femme chancelante, Max Ernst

J’ai été intéressée par les œuvres surréalistes présentées et illustrant cet « infracassable joyau de nuit » qu’était Sade pour André Breton : des photos de Man Ray, celle de l’inquiétante poupée de Hans Bellmer, sans bras et sans tête, aux rougeurs maladives, intitulée Les jeux de la poupée (1949). Fascinée surtout par les œuvres de Max Ernst, « le cerveau le plus magnifiquement hanté qui soit » selon André Breton, comme La Femme chancelante (1923), une femme, aux cheveux hérissés, en équilibre précaire sur une mystérieuse machine, dont le corps penche vers la gauche du tableau, dans un décor de colonnes grecques. Cette femme-machine, cette femme-objet, c’est celle que l’on retrouve dans ses romans-collages, représentés ici par les illustrations d’Une semaine de bonté ou les Sept Eléments capitaux (1934). On y voit de curieux personnages à tête de volatiles, dominant de leur crête et de leur queue empanachée des femmes abandonnées à leur bon vouloir.

La dernière salle est placée sous le signe du volcan, métaphore de la puissance souterraine de Sade, dont la lave noire, depuis le XVIII° siècle, n’a cessé de fertiliser la création artistique. La toile du Québécois Jean Benoît, Hommage au marquis de Sade (1959), en est l’expression la plus marquante. Au-dessus d’un volcan en pleine éruption, où l’on devine les jambes ouvertes d’une femme, plane un aigle aux yeux flamboyants, dont la silhouette puissante aux ailes déployées se détache sur le mur de pierre d’une forteresse qui s’écroule.

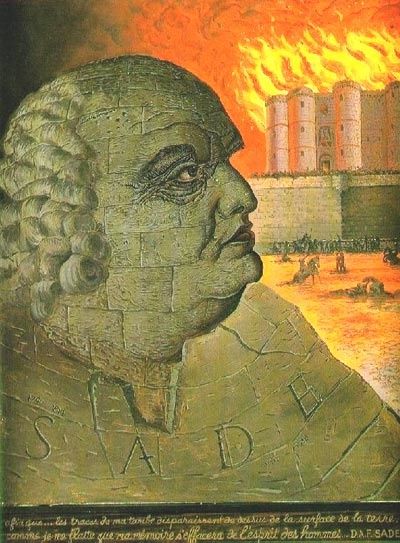

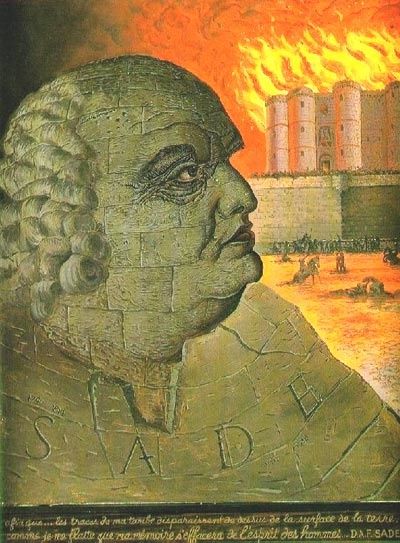

Portrait imaginaire de D. A. F. de Sade, Man Ray

Cette bastille qui s’effondre, c’est encore celle que peint Man Ray dans le Portrait imaginaire de D. A. F. de Sade (1938). Souligné par les deux dernières lignes de son testament et sculpté dans la pierre, éclairé par un œil cerné monstrueux, le profil monumental de l’écrivain est tourné vers la Bastille en flammes, sous laquelle hommes et chevaux baignent dans une mare de sang. Au terme de cette exposition troublante, et qui ne va pas sans créer un certain malaise, on est bien loin du Portrait supposé du marquis de Sade (1760-1762) par Charles van Loo, découvert au début du parcours de la visite, montrant le profil fin et aristocratique en médaillon du jeune marquis à vingt ans ! En l’espace de cinquante années, dont une vingtaine en prison, par la puissance de son œuvre, ce « maître du scandale » aura désembastillé le désir.

Portrait supposé du marquis de Sade, Charles van Loo

Sources :

Les cartouches de l’exposition

Le guide de l’exposition : Sade, Attaquer le soleil

Beaux-Arts éditions, Sade, Attaquer le soleil, Musée d’Orsay

Le Magazine littéraire, novembre 2014, « Le dossier : Que faire de Sade ? », pages 64 à 97

/image%2F1488802%2F20160916%2Fob_f2a21b_catherine-thevenet-photo.jpg)