La bête humaine à sa ruine se dépense. Elle devra mener son ouvrage jusqu’où une machine qui pense ira lui tordre le cou.

La Machine infernale,1934, Jean Cocteau

/http%3A%2F%2Fwww.artvalue.fr%2Fphotos%2Fauction%2F0%2F57%2F57718%2Fcocteau-jean-1889-1963-france-la-machine-infernale-3975819-500-500-3975819.jpg)

La bête humaine à sa ruine se dépense. Elle devra mener son ouvrage jusqu’où une machine qui pense ira lui tordre le cou.

La Machine infernale,1934, Jean Cocteau

/http%3A%2F%2Fwww.artvalue.fr%2Fphotos%2Fauction%2F0%2F57%2F57718%2Fcocteau-jean-1889-1963-france-la-machine-infernale-3975819-500-500-3975819.jpg)

11 novembre 2015 oblige... Je publie de nouveau ce billet que j'avais écrit le 25 mars 2010 et republié le 11 novembre de la même année. Quand je lis ce poème anonyme retrouvé dans le carnet de poésie de ma grand'mère, il m'émeut toujours autant.

Dans le Carnet de Poésie de ma grand-mère, j’ai trouvé ce sonnet recopié sur un feuillet libre, apparemment arraché à un autre livret, car les bords en sont finement dentelés, et comme écrit à la hâte, dans une sorte d’urgence fiévreuse à dire l’horreur.

Son titre « Après la bataille », m’a évidemment fait penser au poème de Victor Hugo, dans La Légende des Siècles et qui porte le même titre. Le poème de ce dernier évoque la figure du général Hugo, lors de l’avancée des troupes françaises pendant la guerre d’Espagne. Poème célèbre par sa dramatisation et son art du récit, dans lequel le fils poète exalte le souvenir du père illustre, qui donne à boire au soldat « mort plus qu’à moitié » qui le vise au front. Tout le monde a en mémoire le dernier vers :

« Donne-lui tout de même à boire », dit mon père. »

Ici, le sonnet a une tonalité beaucoup plus tragique (proche peut-être du Dos de mayo peint par Goya qui y stigmatise les exactions des Français) et se clôt sur un vers empreint de mysticisme.

J’ignore à qui appartiennent les initiales A. V. écrites à la fin du texte, mais c’est sûrement quelqu’un qui a vu de près le spectacle horrible de la guerre. Peut-être est-ce même un soldat qui a participé à cette phase de ce que les historiens de la Grande Guerre ont appelé la guerre de position, qui fait suite à la guerre de mouvement de 1914. Au mois d’octobre de cette même année, après avoir occupé Lille, les Allemands sont arrêtés à Vimy lors de la bataille de l’Artois mais ils ont détruit le beffroi d’Arras.

Le 9 mai 1915, c’est la prise de la Targette à Neuville-Saint-Waast dans le Pas-de-Calais, village qui sera totalement détruit. La division marocaine réussit alors une percée sur la crête de Vimy. La situation décrite dans le poème est celle de l’Armée française avant qu’elle ne se lance dans la Deuxième Bataille de l’Artois et ne soit arrêtée à Lorette. Neuville-Saint-Waast ne sera dégagée qu’au mois d’octobre.

J’ai recopié le poème tel qu’il se présente, en respectant les majuscules, l’orthographe et la ponctuation employées.

Neuville Saint Waast- Sonnet- 12 mai 1915.

Après la bataille

La route, entre deux rangs d’arbres

[déchiquetés

longe les murs béants d’un verger. La mitraille

a d’informes monceaux de pierre et de

[ferraille

Jonché le sol meurtri des jardins dévastés

-------

Tout fume encor ; du fond des boyaux empestés

Monte un affreux relent de mort et de

[bataille

Les cadavres gisants (un surtout qui vous

[raille

En un rictus hideux, pêle-mêle jetés

-------

Un chemin creux, au fond l’enclos du

[cimetière

Au revers des talus, donnant dans la

[poussière

les vainqueurs effondrés sur les corps

[des vaincus ;

Parfois le sifflement d’un obus, un cratère

qui s’ouvre, et le couchant qui nimbe de lumière

la face en pleurs du Christ et ses bras étendus

A.V.

Les combats eurent lieu dans le cimetière lui-même, ce qui explique la présence d’un Christ aux bras étendus. Actuellement, le cimetière de La Targette s’étend sur 44 525 m2 et accueille

12 210 corps, dont 11 443 Français.

Je pense avec émotion à l’inconnu qui a pris la plume pour témoigner du scandale de la guerre et à ma grand-mère qui a conservé ce papier plié, sur lequel son nom est écrit au crayon de bois, preuve que ce poème lui était bien destiné.

Le flambeau de Neuville-Saint-Waast, érigé en mémoire du martyre du village

Gabrielle Yolande Claude Martine de Polastron, duchesse de Polignac, huile sur toile (1782)

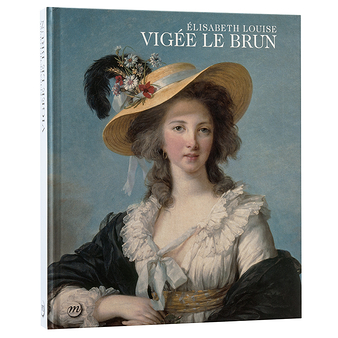

Grâce à ma grand’mère maternelle qui me l’avait fait aimer, j’ai un penchant secret pour la reine Marie-Antoinette. L’exposition (de 159 œuvres) consacrée à Elisabeth Louise Vigée Le Brun que j’ai vue dimanche 1er novembre 2015 au Grand Palais m’a ainsi donné l’occasion de revoir les beaux portraits qu’elle fit de la reine qui lui avait accordé sa faveur et avait fait d’elle sa portraitiste attitrée. Le premier portrait que la jeune femme fit de la jeune souveraine plut à celle-ci qui l’envoya à sa mère, Marie-Thérèse. L’impératrice d’Autriche en fut enchantée : « Votre grand portrait fait mes délices » lui affirma-telle.

Lors de l’exposition sur Marie-Antoinette à Orsay, j’avais déjà pu admirer le grand tableau (1787) où elle pose avec ses trois enfants, dont l’avant-dernier, le dauphin, montre le berceau vide. Ce fut la plus importante commande royale pour l’artiste qui, sur les conseils de David, peindra une sorte de Sainte Famille : « Voilà votre tableau, lui aurait-il dit […], la Vierge sera la reine, l’enfant Jésus le dauphin, et le saint Jean la princesse. » Les rouges y sont somptueux et, dans le fond, le serre-bijoux de la reine signifie que ses enfants sont ses seuls trésors.

Par ailleurs, la grande habileté de Mme Vigée Le Brun fut d’idéaliser Marie-Antoinette qui avait hérité du physique un peu lourd des Habsbourg. Un des grands atouts de la reine était cependant l’éclat de son teint que l’artiste sut rendre dans les deux portraits célèbres à la rose qui la montrent dans la même attitude. On sait que le portrait, dit « en gaulle », fit scandale au salon de 1783. Il n’était en effet guère convenable qu’une reine de France fût représentée en « chemise ». Mme Vigée Le Brun remplacera cette toile par une autre version où la reine, dans la même attitude, coiffée d’un turban à plumes, porte une robe de soie bleue ornée de dentelle. Ma préférence va au premier tableau, d’autant plus que Marie-Antoinette y porte un chapeau de paille que l’on retrouvera dans les portraits de la comtesse du Barry (vers 1782) et de Mme de Polignac (1782). Ce couvre-chef simple et sans artifice, dont le ruban s’orne parfois de fleurs des champs, confère un très grand charme aux modèles qui le portent.

/http%3A%2F%2Fwww.expointhecity.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F07%2Fmarie_antoinette_%C3%A0-la-rose.png)

Marie-Antoinette en chemise ou en gaulle, vers 1783

Mais si j’ai aimé cette exposition, c’est aussi parce qu’elle m’a fait découvrir le parcours extraordinaire d’une femme artiste (1755-1842) qui aura connu nombre de régimes politiques et aura survécu aux horreurs de la Terreur. Cette première rétrospective française consacrée à Mme Vigée Le Brun rend justice à une femme qui porta l’art du portrait à son point d’orgue. La déambulation dans l’exposition, à la fois thématique et chronologique, est ainsi parfaitement lisible.

Fille d’un pastelliste renommé qui la forma, Louis Vigée, épouse de Jean Baptiste Pierre Le Brun qui abandonna la peinture pour se consacrer au marché de l’art, le peintre reconnaissait n’avoir « eu de bonheur qu’en peinture ». On peut voir le très beau portrait de sa mère, née Jeanne Maissin, « en sultane », qu’elle peignit à seulement quinze ans et qui contribua à ses premiers succès. Avec le mantelet de soie blanche, on découvre déjà la maîtrise dans le travail des reflets et, avec l’écharpe de fourrure, l’art de traiter les matières.

Persuadée très jeune de son talent, Elisabethe Vigée Le Brun sut s’imposer dans un milieu masculin, allant jusqu’à pratiquer la peinture d’histoire qui était alors considérée comme le degré suprême de la peinture. C’est ainsi que son morceau de réception à l’Académie royale de peinture et de sculpture s’intitule La Paix ramenant l’Abondance (1783), une œuvre non dénuée d’influence rubénienne.

En possession d’une grande technique acquise dans de nombreux ateliers et étudiée dans les collections royales, conseillée par Joseph Vernet et François Doyen, Elisabeth Vigée Le Brun eut la chance d’évoluer dans un milieu favorable qui lui permit d’installer et de parfaire sa réputation au sein de la haute aristocratie. Grâce à la faveur de la reine, son admission en 1783 au sein de l’Académie royale de peinture lui accorda la consécration.

Jeanne Julie Louise Le Brun se regardant dans un miroir, 1787

Jeanne Julie Louise Le Brun se regardant dans un miroir, 1787

L’artiste sut admirablement peindre l’amour maternel. J’ai été charmée par le portrait (1787) de sa fille unique, Jeanne Julie Louise se regardant dans un miroir. Coiffée d’un grand fichu de coton blanc d’où émergent quelques courtes mèches auburn, vêtue d’une robe de satin vert qu’éclaire un grand foulard blanc croisé, celle qu’on appelait « Brunette » se regarde avec attention dans une glace à l’encadrement de bois décoré de fleurs. Les yeux sont pensifs et la bouche mutine. L’artiste peindra plusieurs fois sa fille qui vivait en symbiose avec elle.

Le Portrait de l’artiste avec sa fille dit « La Tendresse maternelle » (1786) révèle encore cet amour exclusif de Mme Vigée Le Brun pour sa fille. L’attitude des deux personnages y est délicate, l’enfant étant lové entre les bras de sa mère qui sourit à demi. Dans l’esprit des Vierges à l’Enfant de la Renaissance italienne, ce tableau séduit par la grâce de la pose, le camaïeu de bleu et de blanc, la soie dorée de la jupe, le plissé de la robe de la petite fille. Xavier Salmon, commissaire de l’exposition, précise : « Pour le Mercure de France, rien ne pouvait surpasser l’expression de l’amour et de la complaisance maternelle. »

/http%3A%2F%2Fwww.grandpalais.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fstyles%2Frmngp_manifestation_full%2Fpublic%2Ffield_manifestation_thumbnail_v%2Ftendresse2_0.png%3Fitok%3DaX92QtJG)

Portrait de l'artiste avec sa fille, dit "La Tendresse maternelle", 1786

Mais lors de son exil en Russie, la mère et la fille se brouillèrent, « Brunette » ayant épousé un soupirant qui ne plaisait pas à sa mère. Jeanne ne reverra sa mère que lorsqu’elle reviendra à Paris pour mourir entre ses bras.

Cette expression tendre de l’amour maternel sera excellemment représentée dans une autre toile de 1787, que j’ai beaucoup aimée : le portrait de la marquise de Pezay et de la marquise de Rougé, toutes deux veuves, accompagnées des deux garçons de celle-ci. Madame de Pezay a la main gauche posée délicatement sur l’épaule de son amie tandis qu’elle montre de la main droite les deux enfants, qui se tiennent serrés contre leur mère dans des attitudes empreintes d’affection. Les reflets mauves de la soie de la robe de la marquise de Pezay sont absolument merveilleux.

Un des intérêts de l’exposition est encore de nous faire connaître les autres femmes peintres de cette époque. On y rencontre notamment celle qui fut une rivale d’Elisabeth Vigée Le Brun : Adélaïde Labille-Guiard, dont l’art était plus réaliste. Un autoportrait de sa main (1785) la représente peignant assise à son chevalet dans son atelier, tandis que deux de ses élèves se tiennent, attentives et admiratives, debout derrière son fauteuil. Les destins des deux femmes ne se ressembleront pas : l’une partira en exil et l’autre trouvera la célébrité en peignant les grandes figures de la Révolution.

J’ai été étonnée de voir ainsi comment, à l’aube de la Révolution, les femmes artistes étaient relativement nombreuses à vouloir faire concurrence aux hommes : Anne Vallayer-Coster, Gabrielle Capet, Marie-Guilhelmine de Laville Leroux, Adèle Romanée ou Romany, Marie-Victoire Lemoine. Et parmi les plus connues, Rosalba Carriera, pastelliste italienne de renom, Angelica Kauffmann, qui fut l’objet d’une angelicamania… La tourmente révolutionnaire et l’Empire se chargeront, hélas, de renvoyer les femmes dans leurs foyers.

Familière de la reine, fréquentant la haute aristocratie, Mme Vigée Le Brun fut contrainte à l’exil. Dans la nuit du 5 au 6 octobre 1789, accompagnée de sa fille et de sa gouvernante, elle monta dans une diligence pour un périple qui devait durer une douzaine d’années. Précédée de sa célébrité, elle continua à pratiquer l’art du portrait auprès d’une clientèle européenne privilégiée. En Italie, de Rome à Naples, sans oublier Venise et Turin, l’artiste répondra notamment aux demandes de lady Hamilton qu’elle peindra en bacchante dansant devant le Vésuve ou en Sybille de Cumes. Dans ce dernier portrait, on retrouve ce fameux regard perdu qui est une des marques de fabrique de l’artiste. Elle représentera aussi les enfants de Marie-Caroline, la sœur de Marie-Antoinette, ou encore Isabella Teotochi Marini, la maîtresse de Vivant Denon. Un portrait tout en rondeurs, celles de boucles brunes de la jeune femme, de sa bouche sensuelle, de son sein blanc qui se devine sous la légère mousseline.

Lady Hamilton en Sibylle de Cumes, 1792

Après un passage à Milan, emportant avec elle comme preuve de son talent la toile roulée de Lady Hamilton en Sibylle, Mme Vigée Le Brun se rendit à Vienne. A l’automne 1792, elle y retrouva le comte de Vaudreuil, désormais retiré près de Schönbrunn avec les Polignac. Il était de ses amis proches et avait été l’un des convives à un célèbre « souper grec » parisien organisé par ses soins et dont elle avait lancé la mode. Son séjour y fut très assombri par l’annonce des massacres de septembre, des exécutions en janvier et en octobre 1793 des souverains français et par son divorce en date du 3 juin 1794.

Elle y fréquente les émigrés français, assiste aux concerts où l’on joue Haydn, rencontre le peintre de bataille Francesco Casanova et portraiture ses modèles féminins en déesses mythologiques. Ainsi j’ai retenu la grande toile (221x159cm) qui représente l’épouse du prince Nikolaus II Esterházy en Ariane à Naxos, datée de 1793. Malheureuse en amour, la princesse, appuyée contre le rocher et drapée dans une grande cape de velours rouge, ne semble guère éplorée de voir la nef de son pseudo Thésée disparaître à l’horizon !

J’ai aimé encore un charmant pastel de profil d’un jeune héritier Polignac, dont les cheveux bruns bouclés recouvrent une veste bleue éclairée par une cravate blanche.

Auguste Jules Armand Marie de Polignac, 1793-1794

La dernière étape de ce long périple sera Saint-Pétersbourg où la voyageuse parvient au moment des nuits blanches. Très vite, Catherine II, soucieuse de rencontrer la « célèbre Madame Le Brun », lui commande le double portrait de ses petites-filles. Elle les représentera vêtues « à la grecque », déplaisant ainsi à la tsarine qui la contraindra à retoucher leur costume.

Dans cette Russie qu’elle apprend à aimer, Mme Vigée Le Brun réalise de très nombreux portraits des aristocrates russes. J’ai par exemple en mémoire le beau portrait de face de Varvara Ivanovna Ladomirskaïa. Cette fille naturelle de la comtesse Stroganova, aux longs yeux noirs étirés vers les tempes, pose dans une tunique à l’antique dont le rouge profond répond au rouge de son collier de corail et du ruban qui retient ses longs cheveux noirs. Utilisant pour ses modèles des attitudes qui ont fait son succès autrefois, le peintre les magnifie dans des robes au plissé sublime qui exalte leurs formes avec une élégance subtile. Reprenant une expression de la princesse Dolgorouki, le peintre dira de cette ville qu’il lui semblait que « le bon goût [eût] sauté à pieds joints de Paris à Pétersbourg ».

Le mariage de sa fille avec Gaetano Nigri, un beau ténébreux secrétaire du comte Tchernitchev, entérine une rupture dramatique entre les deux femmes. De plus, son époux lui reprochant de se complaire en exil, la portraitiste se décide à rejoindre la France en 1801. Elle y sera reçue avec enthousiasme par son mari, son frère Etienne l’écrivain, sa belle-sœur et leur fille. Une pétition signée par 255 personnalités a permis en effet qu’elle soit rayée de la liste des émigrés. Elle retrouve aussi ses anciens amis et gravite dans l’entourage de Madame Tallien et de Joséphine Bonaparte.

Cependant, nostalgique de l’Ancien Régime, « c’était tellement mieux avant », dira-t-elle, elle se tient plutôt à l’écart des nouveaux maîtres et se rend en Angleterre où elle continue à peindre l’aristocratie. En Suisse, elle découvre l’art de représenter les paysages et fait le portrait de Mme de Staël en Corinne au cap Misène (1807-1809). Dans un décor de montagnes surmontées d’un temple, l’écrivain, le regard perdu, joue de la cithare.

Par la suite, retirée à Louveciennes, attristée par la disparition de sa fille unique, morte d’une maladie honteuse, Elisabeth Vigée le Brun s’adonne encore pleinement à son art, se spécialisant dans le paysage peint au pastel. Elle ne néglige pas pour autant le portrait, réalisant ainsi le magnifique tableau du jeune comte Tolstoï, drapé dans un manteau noir que vient réveiller le rouge d’une écharpe de velours et le blanc de son col. Le visage à la chevelure en mouvement, tout empreint de détermination et de noblesse, la main droite qui tient le couvre-chef, tout montre qu’en dépit de l’âge, l’artiste n’a nullement perdu la main.

Parmi toutes ces admirables toiles, je n’aurai garde d’oublier les autoportraits que l’artiste réalisa. Ils sont présentés au début de l’exposition et celui que je préfère est le portrait où on la voit exécutant un portrait de la reine Marie-Antoinette (1790). L’économie des couleurs (noir, blanc, rouge, brun), le drapé vivant de la ceinture de soie rouge sur le noir profond de la robe, la transparence du bonnet noué et de la collerette de dentelle, la douceur du visage esquissant un sourire et qui nous regarde, le mouvement des mains qui tiennent et le pinceau et la palette, condensent la tranquille assurance et l’art plein de sérénité de celle qui ne douta jamais de son talent. Le Portrait dit « aux rubans cerise »(1782), qui la montre encore proche de l’extrême jeunesse, affiche des rouges cerise, hérités sans doute de son voyage aux Pays-Bas.

L'artiste exécutant un portrait de Marie-Antoinette, 1790

Les deux pastels, Autoportrait de l’artiste en costume de voyage (1790) et Autoportrait de profil (1801) m’ont aussi beaucoup séduite. Tous ces autoportraits témoignent d’un art consommé de « la brillante mise en scène de soi », ainsi que le dit Stéphane Guégan.

J’ai vraiment beaucoup aimé cette exposition qui permet un voyage passionnant dans l’histoire avec cette impressionnante galerie de portraits. De Marie-Antoinette à Caroline Murat en passant par le « gros duc Philippe » d’Orléans, Charles Alexandre Calonne ou encore le peintre Joseph Vernet, Madame Vigée Le Brun a représenté tous ceux qui vécurent la fin de l’Ancien régime et les débuts d’un nouveau monde. Et on ne peut qu’admirer la ténacité et la volonté de cette artiste qui, en dépit de tous les aléas, mena sa carrière avec passion et conserva sa foi en la vie et en l’art. N’écrit-elle pas dans ses Souvenirs : « Peindre et vivre n’a jamais été qu’un seul et même mot pour moi » ?

Sources :

Les cartouches des tableaux et panneaux explicatifs de l’exposition

L’album de l’exposition du Grand Palais, Elisabeth Louise Vigée Le Brun, Xavier Salmon, Geneviève Haroche-Bouzinac, M

Maxime d'Aboville recevant le Molière du comédien 2015 pour le rôle de Barrett dans The Servant.

Samedi 31 octobre 2015, je suis allée avec ma fille voir The Servant au Théâtre de Poche-Montparnasse dans la mise en scène de Thierry Harcourt. C’est Laurent Sillan qui a adapté cette nouvelle (1948) de Robin Maugham, le neveu de Somerset Maugham. Maxime d’Aboville, dans le rôle du valet Barrett, a reçu le Molière du comédien 2015 dans un spectacle privé.

J’avais bien sûr en mémoire Dirk Bogarde interprétant magistralement le même personnage inquiétant et pervers dans le film de Joseph Losey (1963), scénarisé par Harold Pinter, et je craignais d’être déçue. Pourtant, je dois dire que Maxime d’Aboville livre ici une interprétation qui n’a rien à envier à celle du comédien anglais tant il joue avec noirceur et veulerie le rôle de ce domestique qui entraîne son maître dans la dépendance et la dépravation.

On connaît le synopsis d’une œuvre qui orchestre, dans le milieu de la haute société britannique, le renversement de la dialectique du maître et de l’esclave. Joseph Losey, le metteur en scène anglais, en parlait comme « une sorte d’histoire de Dorian Gray, mâtinée de mythe faustien ». De retour des colonies d’Afrique où il a sans doute vécu une expérience traumatisante dont on ignorera tout, Tony (Xavier Lafitte), un jeune lord désœuvré embauche un serviteur (Maxime d’Aboville) qui va vite se révéler indispensable. En dépit des mises en garde de ses proches, sa fiancée Sally (Alexies Ribes) et son ami fidèle Richard (Adrien Melin), Tony, qui semble avoir perdu le goût de vivre, s’en remet corps et âme à son valet qui l’entraîne bientôt dans ses turpitudes. Il sera secondé dans ses basses œuvres par sa maîtresse Véra qu’il fait passer pour sa sœur et ensuite par Kelly, une autre femme de petite vertu. Les deux rôles de la blonde et de la brune sont joués par Roxane Bret, dont c’est je crois le premier rôle au théâtre, et si elle surjoue parfois, elle n’en est pas moins assez convaincante dans le rôle.

L’action se passe dans un décor des années 50 qui se crée peu à peu sous nos yeux. En effet, quand la pièce commence, le jeune dandy, de retour à Londres, évolue dans un intérieur impersonnel recouvert de draps blancs. Peu à peu grâce aux bons offices de Barrett, la maison se métamorphose en un lieu cossu et chaleureux : canapé, buffet en loupe d’orme, tapisserie aux grosses fleurs. On notera les éclairages qui contribuent à l’intimité et au resserrement d’un lieu que le maître, englué dans la toile d’araignée de son serviteur, ne voudra bientôt plus quitter. Les changements de décor s’opèrent à vue et Tony, le maître, est aussi à la peine.

La scène du Petit Théâtre de Poche sied à merveille à ce huis-clos étouffant dans lequel Barrett séduit insidieusement son maître en se rendant indispensable. Au début sanglé dans un pardessus gris foncé au col de velours noir, un rien compassé, professant une obéissance sans faille, le valet aux cheveux gominés fait forte impression sur un Tony qui semble avoir abandonné toute volonté et s’en remet totalement à lui. Maître-orchestre de la décoration des lieux, cuisinier hors pair, pourvoyeur d’alcool, entremetteur, Barrett réveille aussi la sexualité endormie de son maître en partageant avec lui sa maîtresse.

Dans ce rôle de démon tentateur, à l’homosexualité latente, Maxime d’Aboville est surprenant de séduction doucereuse, d’obséquiosité et de perversité calculée. Les yeux outrageusement cernés, les mains gantées de blanc, ce domestique bien sous tous rapports poursuit farouchement sans désemparer son entreprise d’asservissement. La découverte de la vraie nature du serviteur par le maître n’empêchera nullement Tony, proie vulnérable et consentante, de retomber dans ses filets. La pièce se clôt sur la fuite de Tony dans la coulisse où il rejoint les deux acolytes dont on entend les rires pervers.

La réussite de cette adaptation tient sans doute encore à l’élégance d’une mise en scène fluide et rigoureuse, qui ne tombe jamais dans l’excès ou la vulgarité. Un humour discret, la justesse nuancée de retenue du jeu des jeunes comédiens, les bruns, les mauves des costumes, la musique jazzy qui accompagne le texte avec pertinence, tous ces éléments concourent à créer un spectacle « british » et fascinant, qui fait du valet Barrett une sorte de Tartuffe à l’anglaise.

Lien vers la vidéo :

Le 14 octobre, j’avais écrit un petit poème sur une mante religieuse venue chercher la chaleur de la maison sur le seuil de la porte de ma cuisine. J’y évoquais les mœurs cannibales de la dame verte. Je n’avais nullement songé que ce bref poème pût être prémonitoire.

Et voilà que lundi 19, mon petit-fils découvre une autre de ses congénères à l’orée de la porte du salon. Nous nous sommes donc amusés à la placer dans le vase où se trouvait la première afin qu’elle lui tienne compagnie. Certes, tout au fin fond de mon esprit, une petite voix m’avait alertée mais je ne l’avais pas écoutée.

Puis, insoucieux du danger, nous sommes partis faire une balade par les sentiers d’automne. En revenant, quelle n’a pas été notre stupéfaction horrifiée de voir que la première mante avait dévoré la moitié du corps de la visiteuse, n’en laissant sur la feuille de salade que les ailes et l’arrière-train !

Nous n’avions pas identifié précisément les protagonistes de cette tuerie mais, au vu de leur taille, il nous a semblé qu’il s’agissait plutôt de deux femelles que d’une femelle et d’un mâle. Ainsi, il est vraisemblable que l’une, affamée, n’ait point accepté la présence intempestive de l’autre.

Une cruelle leçon de choses pour mes petits-enfants mais qui m’a inspiré cette petite fable !

La Dame et les deux Mantes

Quand octobre survient

Avecque ses matins humides et brumeux,

Ses soleils capricieux et ses ors somptueux,

Les Mantes frissonnantes recherchent la tiédeur

Des maisons où crépite un foyer plein d’ardeur.

Et c’est ce qu’il advint

A la Mante pesante aux trois centaines d’œufs,

Promesse d’héritiers et de printemps heureux.

Elle trouva accueil en une maison forte

Au seuil d’une cuisine et la Maîtresse accorte

Lui offrit un doux havre en un pot de cristal,

Orienté aux rayons d’un soleil automnal.

La Mante jubilait

D’avoir été élue, d’être ainsi admirée

Pour ses grands yeux ardents, ses pattes acérées.

Or il ne dure point

Le temps des préférés et l’Hôte, en bonne mère,

Donna bientôt asile à une congénère.

La première attitrée fut en proie à l’envie,

Sa nouvelle compagne devint son ennemie.

« Que faites-vous ici - dit-elle à l’importune -

C’est moi que Madame aime, je suis la seule et l’une ! »

Dressant ses mandibules, ses vibrantes sensilles,

Ses pattes antérieures effilées en faucille,

Dans le champ clos du lieu, la femelle jalouse

Se jette sur l’intruse : voilà qu’elles en décousent !

Acharnée à tuer, elle coupe, elle hache, cisaille et décapite

Celle qui aspirait à être favorite.

La tête a disparu qui plaisait à l’Hôtesse,

Dévorée toute crue par la verte tigresse :

De la belle n’est plus qu’un tronc mort mutilé,

Pattes déchiquetées et ailes arrachées.

Sans scrupules ni honte et sans remords aucun,

La Mante victorieuse rit à son suzerain.

Moralité

La faveur d’un monarque est toujours exclusive ;

Elle ne tolérera ni ami ni rival.

Quand on veut la garder, foin de bel idéal !

La lutte est sans merci, il faut que mort s’ensuive.

La clé des songes, Magritte

Il trahit les images

Il dépayse les choses

Il dupe les vocables

Il dément la réalité

Il pervertit les idées

Il se rit des pourquoi

Avec la clé des songes

Il ouvre la porte au mystère

Et flibuste les mots

Pour Mil et Une http://miletune.over-blog.com/2015/10/sujet-semaine-42.html

/http%3A%2F%2Fdoudou.gheerbrant.com%2Fwp-content%2Fholmes2smithsonian.jpg)

Broussailles d'automne, William Henry Holmes, aquarelle, 1920

(Smithsonian Washington)

Aux doigts de l’automne

Le vent tisse et trame

De rouges couronnes

Des or oriflammes

En réponse au textoésie de Suzâme, reçu le 8/10/2015 à 15h 12

http://suzame-ecriture.over-blog.com/2015/10/textoesies-et-vous-mon-bel-automne.html

Un renard pendu par une patte, Philéas-Félix Bermond, vers 1865

Sous le fin crachin de septembre

Sous le saule et le frêne

Aux feuilles sanglotantes

Dans la bruyère humide

Les ajoncs déchirants

La lande ruisselante

Et les fossés glissants

Les cris ensauvagés

Des hommes en habits verts

Les farouches abois

Des chiens fous excités

Traquant le roux renard

Tant rétif à la mort

Ont affolé mon cœur

Et annoncé l’automne

Kergavat, mardi 15 septembre 2015, vers 6h du soir

/image%2F1488802%2F20160916%2Fob_f2a21b_catherine-thevenet-photo.jpg)