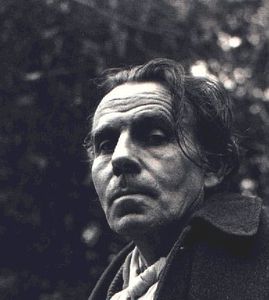

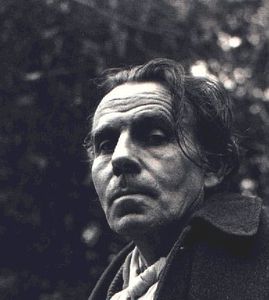

Céline à Meudon en 1959.

Céline à Meudon en 1959.

Notre Vie est un voyage

Dans l'hiver et dans la nuit,

Nous cherchons notre passage

Dans le Ciel où rien ne luit.

Chanson des Gardes Suisses (1793)

Jeudi 04 février 2010, dans la salle de conférence de la MJC, l’association Saumur-Temps Libre donnait la parole à Olivier Macaux, Docteur ès-Lettres pour une conférence intitulée Céline ou la révolution du roman. Ce jeune conférencier passionné, à la diction claire et agréable, nous a permis d’entrer dans l’univers de Louis-Ferdinand Céline, celui qui a révolutionné le roman. Voici les éléments essentiels de sa communication.

Céline apparaît bien souvent comme un écrivain scandaleux et controversé. Cependant, récemment, le journal Marianne reprochait à certains de trop admirer ce « mauvais génie de la littérature ». Le meilleur moyen de se faire une idée précise de cet écrivain est bien de revenir au texte et de faire entendre sa langue.

Céline est un auteur qui a écrit comme jamais avant lui on n’avait écrit. Héritier de ses prédécesseurs, il a su rompre avec tous les académismes et faire naître une langue singulière. On peut dire de lui, qui pense que beaucoup d’écrivains de son temps écrivent « à la manière de », qu’il a liquidé l’héritage littéraire du XIX°siècle. Comme Proust, mais d’une manière bien différente, il a apporté une musique nouvelle et a permis à littérature d’entrer dans la modernité.

Si Proust écrit sur la mémoire et le temps, Céline écrit sous le signe de la Grande Guerre, ce que souligne Philippe Murray son biographe en disant : « C’est sur la guerre que Céline a prélevé le déchirement de sa pensée. » Il conte l’histoire des hommes, de leurs errances et de leurs défaites et sa façon de juger l’Histoire a été bien souvent source de malentendus.

Selon Olivier Macaux, il n’existe pas plusieurs Céline, un bon et un mauvais. Il est plus intéressant de se demander pourquoi il en est venu à l’antisémitisme plutôt que de dire que c’est un écrivain remarquable ou un auteur maudit.

Céline et les pamphlets.

Entre 1938 et 1941, il écrit trois pamphlets, Bagatelles pour un massacre (1937), L’Ecole des cadavres (1938), Les beaux draps (1941) qui ne seront plus réédités. Céline avait d’ailleurs recommandé à sa femme, Lucette Destouches, de ne plus les faire publier afin de lui éviter des ennuis. Son épouse vit toujours et sans doute seront-ils publiés après la mort de celle-ci.

Céline est donc un écrivain multiple. Dans ses romans, il fait le tableau de la misère, du désespoir, des charniers de la Guerre de 14-18. Ses descriptions de l’Afrique coloniale, de l’Amérique taylorienne, et des banlieues ont fait date par leur rage et leur violence inouïes. Celui qui a été à l’origine d’une langue unique, qui se crée et se désintègre, a été beaucoup copié.

Le scandale de Céline est donc essentiellement littéraire. Il faut en effet reconnaître que même la langue de ses pamphlets (genre très répandu avant la guerre et caractérisé par une logorrhée haineuse) est extraordinaire. Ce sont ainsi les historiens qui se penchent maintenant sur ces textes. Ceux qui travaillent sur les liens entre Littérature et Collaboration conviennent que les pamphlets de Céline ont une qualité littéraire, dont ceux de Brasillach ou de Drieu la Rochelle sont totalement dénués. Avec Robert Brasillach, qui fut le directeur du journal Je suis partout, on n’est plus dans la littérature mais dans la rhétorique de la haine violente et totale. Avec Lucien Rebattet, auteur par ailleurs d’une remarquable Histoire de la Musique, on accède à la barbarie. N’est-ce pas cet homme lettré et cultivé, amateur d’art, qui reconnaissait que si Hitler lui demandait de brûler tous les tableaux du Louvre pour servir l’idéologie nazie, il le ferait ?

Céline a écrit pour les journaux collaborationnistes mais il a su orienter sa rhétorique imprécatoire vers le versant littéraire. Certes la Littérature a toujours parlé du Mal ; mais d’une certaine manière comme Sade avant lui, il a introduit la haine dans l’espace littéraire et dans la langue. Et il faut différencier le roman du pamphlet : le premier est critique quand le second prétend apporter des solutions. Ainsi, pour Céline, l’antisémitisme apparaît comme le moyen de conjurer le nihilisme qui parcourt toute son œuvre. Du Voyage au bout de la nuit à Rigodon, Céline ne cesse de dire le Mal et le désespoir, sans espoir de rédemption.

Le nihiliste qu’est Céline ne croit en rien, et il écrit des pamphlets qui montrent le basculement du monde dont il cherche les coupables, les Juifs. Cet antisémitisme n’est pas neuf et date de la fin du XIX°siècle. Edouard Drumont dans La Libre Parole et même Georges Bernanos, le maître à penser de Céline, s’en étaient faits les hérauts. Bernanos, dans La Grande peur des bien-pensants rend ainsi hommage à l’auteur du Voyage. Dans Mort à crédit, Céline se moque de son père qui s’en prend aux francs-maçons et aux Juifs, avec toujours cette rhétorique de la persuasion et de la mauvaise foi. Aujourd’hui, à l’heure du « politiquement correct », l’insulte n’est plus de mise et le genre du pamphlet n’a plus cours.

Céline connaîtra les deux guerres. Dans son imagination, elles seront l’image de l’apocalypse. La trilogie, D’un château l’autre, Nord et Rigodon, le verra emporté dans la débâcle de la fin de la guerre 40 jusqu’à Sigmaringen, puis jusqu’au Danemark. Autre voyage hallucinant dans l’Allemagne en flammes, semblable à L’Enfer de Dante, entrepris avec sa femme Lucette, La Vig, l’acteur le Vigan, qui avait joué dans Quai des brumes, et Bébert le chat. Olivier Macaux nous monte une photo sur laquelle on voit Céline en compagnie de la danseuse Elisabeth Craig à qui le roman est dédie. Il y est aussi avec son chat, celui-là même qui lui rendait visite au Danemark quand il y fut emprisonné, et qui mourut en 1952. Frédéric Vitoux a écrit d’ailleurs une Vie de Bébert. Notons que l’avant-dernier roman est dédié aux animaux, aux malheureux et aux prisonniers. Nord, la dernière œuvre ne le sera plus qu’aux animaux uniquement, signe du pessimisme foncier de l’auteur. Dans D’un château l’autre, on peut lire par ailleurs un très beau passage sur la mort de sa chienne.

Céline et la révolution du langage.

Céline n’aura de cesse jusqu’à Guignol’s Band, œuvre méconnue, de creuser l’art romanesque. On a coutume de dire qu’il est celui qui a introduit l’émotion du langage parlé dans la langue écrite, qu’il a introduit le naturel dans le corset de la langue. C’est une vision simpliste car, en fait, la langue parlée est inaudible à l’écrit. Si l’on traduit mot à mot un dialogue enregistré, le résultat est illisible. On peut comparer cela à la langue des SMS, langue phonétique, incompréhensible pour beaucoup, et qui serait l’image de la langue orale dans la langue écrite.

Chez Céline, il ne s’agit nullement de ce phénomène. Il déconstruit la syntaxe, il retravaille l’écrit en profondeur. Au cours de ses Entretiens, il déclare qu’ « au début n’était pas le Verbe mais l’Emotion ».Cette phrase, qui peut sembler étrange de la part d’un écrivain, révèle que tout émane du domaine de la pulsion et du désir. Céline a l’art de reprendre le lexique argotique et de l’associer à la langue courante. Il est clair en effet que tout un roman en argot est illisible. Si les dialogues d’Audiard sont drôles parce qu’ils sont prononcés dans un film, tout un roman en argot est lassant, comme certains livres d’Albert Simonin. Conscient que l’argot est typé, codifié et appartient à une sorte de folklore littéraire, Alphonse Boudard s’est ainsi décidé à moins l’utiliser dans ses écrits.

Céline, quant à lui, utilise l’argot à des fins subversives, tout comme le fera Jean Genet avec la langue qu’il créera. Rappelons que Céline fut un combattant, engagé dans le régiment des Cuirassiers de Rambouillet, régiment de cavalerie réservé aux Bretons. Blessé dès 1914 lors d’une charge, il sera récompensé. Après ses études de médecine à Rennes, il s’installe à la fin des années 20 dans la banlieue parisienne où il devient médecin des pauvres. Parallèlement, il voyage en Afrique, en Amérique et se met à écrire le soir. Il utilisera d’une certaine manière la langue du milieu où il vit, fera le choix de cette langue si particulière qui lui permet de parler des malades, de se moquer de la maladie et de la mort.

Maréchal des Logis du régiment des Cuirassiers en tenue d'apparat.

Le parcours littéraire de Jean Genet semble être à l’opposé de celui de Céline. Il passe son enfance et son adolescence dans un bagne pour enfants et connaît aussi les deux guerres mondiales. Condamné à l’emprisonnement à Fresnes, il y tombe amoureux d’un condamné à mort. Il y découvre aussi Ronsard et Proust, une langue classique et des sonorités superbes. C’est dans cette langue qu’il écrira Le Miracle de la Rose et Notre-Dame des Fleurs. Si l’itinéraire et le choix de langage est différent pour ces deux écrivains, il est clair pourtant que tous deux, dans un style différent, ont su jouer avec les limites et les interdits, et que tous deux ont su dire la mort avec intensité. De nos jours, il semble qu’on ne sache plus exprimer la transgression puisque c’est la dérision qui règne en maître. Aujourd’hui, les écrivains sont donc en quête d’une nouvelle manière de dire le monde moderne.

Céline fut un bagnard de l’écriture. Ne disait-il pas que six cents pages correspondaient à soixante mille pages de travail ? « J’écris, j’écris ! », répétait-il, et des photos le montrent accrochant ses liasses avec des pinces à linge. Céline, dans son écriture, plonge du côté du moyen français de Rabelais et de Villon. Il reprend le flambeau de ces écrivains avec éclat et vitalité. Si Paul Léautaud reproche à Céline son style fabriqué dont il dit que ce n’est « que du cinoche », Bernanos comprend, quant à lui, l’énorme travail sur la prose qu’entreprend l’auteur. Il y voit le comble du naturel et de l’artifice, qui donne voix à « la sombre enfance des misérables ». Et en cela, on peut comparer Céline au Zola de L’Assommoir. Avant lui, on fait parler le peuple « entre guillemets » mais on se moque de lui. Zola, dont le peuple est le personnage principal, comprend qu’il doit restituer sa langue propre, avec notamment l’emploi de l’indirect libre. En cela, il crée déjà une langue pré-célinienne et, bien qu’elle demeure très littéraire, elle est à l’origine d’un « appel d’air » significatif.

Céline en effet donne la parole à tous les misérables, ceux dont il dit « à cause que le dedans des pauvres sent déjà la mort », ceux à qui il fait dire : « C’est pas responsable une âme ! » Quand on a lu une fois cette langue, après, tout paraît fade, s’enthousiasme Olivier Macaux.

Claude Lévi-Strauss, dès 1932, avait bien vu tout le travail de fabrication et de transposition de la langue de Céline. Il avait bien perçu que Le Voyage au bout de la nuit n’a pas une valeur documentaire sur la guerre ou sur l’Afrique mais une valeur littéraire, grâce à l’art d’une langue singulière : « C’est une histoire fictive », disait-il.

Il est clair que Céline a compris qu’ « une langue, c’est comme le reste, ça meurt tout le temps ». Il n’existe pas de langue naturelle mais de multiples langues françaises qui sont sans cesse en mutation. La langue est comme un corps : elle se nourrit, digère, rejette. Il n’y a pas de langue éternelle, mais « une langue qui a vécu », ce qui pourrait être une belle définition de la littérature, fait justement remarquer Olivier Macaux.

Le Voyage au bout de la nuit (1932), roman inaugural de la modernité.

Dans Le Voyage au bout de la nuit, Céline a voulu dire la folie du XX° siècle et il est le témoin qui nomme cette réalité, que la langue des symbolistes et des derniers naturalistes n’aurait pu évoquer. Lors de la sortie de l’œuvre, beaucoup lui rendent hommage, tels Sartre et Beauvoir. Plus tard, elle sera plus méfiante ! Dans La Nausée, on peut déceler l’influence de Céline sur Sartre et c’est aussi le cas de Malraux ou de Miller. Ils sont nombreux ceux qui voulaient l’avoir dans leur camp, les anarchistes de tout poil ceux de droite comme ceux de gauche, alors que Céline est un anarchiste tout court !

Céline inaugure « l’âge du meurtre en commun », venu de la nuit des temps, comme le dit René Girard dans La Violence et le Sacré .Cette reproduction d’une masse en crise, si bien montrée dans Le Bouc-Emissaire, Freud la décèle aussi dans l’avènement du règne des masses, la naissance d’une société fondée sur le meurtre et l’interdit (Totem et Tabou). Avec Valéry, ils comprennent tous les trois que « les civilisations sont désormais mortelles ».

Le problème de Céline, c’est celui de savoir comment il va pouvoir décrire cette multiplicité saignante et apeurée. Il sait, ainsi que l’a dit Platon, que « celui qui contemple doit se rendre semblable à l’objet de sa contemplation ». Il va donc inventer cette langue de la syncope, de la désintégration, de la fragmentation, bien loin de l’écriture classique qui ne peut qu’être celle du mensonge et de la dissimulation.

L’unique sujet de Céline, c’est la guerre, ce qu’il appelle « la croisade en meute ». D’une certaine manière, ses pamphlets antimilitaristes et pacifistes et son antisémitisme ne sont que l’expression de son rejet viscéral de la guerre. Dans Guignol’s Band, décrivant la Première Guerre Mondiale de Londres, il la présente comme une divinité terrible, absente et omniprésente, une apocalypse en cours. Céline, c’est le prophète de malheur qui sait que ça reviendra.

Doué d’une vraie perception de la réalité, il se lance dans une entreprise romanesque hors norme, proche d’une certaine forme d’hystérie, qui serait de ne pas savoir trouver les mots pour dire l’horreur. Le retour de la barbarie, c’est l’impossibilité d’accéder au symbole par le langage. Devant la répétition du feu guerrier, Bardamu sait que le temps lui est compté : « J’ai un destin d’assassiné en sursis », dit-il. Dans la scène hallucinante décrivant la mort du maréchal des logis Barousse, dont la tête est tranchée par un obus, et qui "embrasse" le colonel de cavalerie, dont le ventre est ouvert (p. 17), Céline nous fait comprendre que la Mort est la grande machine égalitaire qui tue indistinctement gradés et hommes de troupe. Au XX°siècle, la distinction entre guerre et paix disparaît et on accède au règne des pulsions industrialisées.

Parti comme la majorité des soldats la fleur au fusil, Céline affirme : « Je n’ai plus d’enthousiasme que pour la paix. » Ceux qui ont combattu ne parlant pas, son écriture, comme celle de Primo Lévi ou de Robert Anthelme, aura le devoir de rendre pensable la guerre. Ainsi ce n’est qu’en 1932, avec la publication du Voyage, qu’on commence à prendre la mesure de ce que fut la Grande Guerre.

Dans cette œuvre, Ferdinand Bardamu prend conscience de la puissance de la Mort. L’œuvre est la première tentative pour faire émerger le culte pour la mère des batailles. « La raison est morte en 1914, après tout déconne ! » et les soldats, « ce sont les malheureux de la terre ». Cette admiration pour Céline, qu’on retrouve dans tous les milieux, tient sans doute à cette opposition à la loi des batailles et au fait qu’il ait donné voix au chapitre à l’homme misérable. « On était faits comme des rats », voilà ce que pense Bardamu, à la fin du premier chapitre du Voyage (p. 10).

Avec lui l’être humain est passé au crible. Les femmes ne sont d’ailleurs guère épargnées dans son œuvre, très marquée par la misogynie. Excepté Molly la prostituée dont il fait quasiment une sainte, les autres femmes ne sont que des auxiliaires de la Mort. C’est la concierge du lycée, devenu hôpital psychiatrique, qui couche avec les blessés pour ensuite les dénoncer au général qui les fait exécuter. C’est Lola, la maîtresse de Bardamu qui célèbre les vertus patriotiques, horrifiée quand elle comprend que son amant déteste la guerre. « Oh ! Vous êtes donc tout à fait lâche, Ferdinand ! Vous êtes répugnant comme un rat », lui assène-t elle. C’est le cortège des infirmières disant : « Tu vas crever, gentil militaire ! » Chez elles aussi, l’instinct de mort supplée à l’instinct de vie.

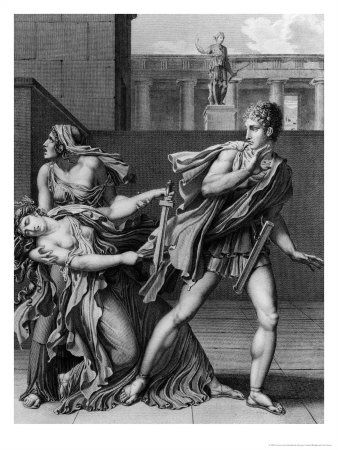

Illustration de Tardi pour Voyage au bout de la nuit.

Illustration de Tardi pour Voyage au bout de la nuit.

Cette folie homicide pose la question du sens de la Vie et les blessés et les fous sont peut-être ceux qui sont les plus sages. Princhard fait l’expérience qu’« on meurt plusieurs fois à la guerre » et il ne veut plus mourir. Céline montre l’envers du décor, une existence humaine fondée sur le mensonge.

Dans la dernière édition des Lettres de Céline dans La Pléiade, on lit qu’au début il était fier d’aller au combat et qu’il a cru au discours belliciste. Puis, il comprend que la guerre, c’est la fin des individus réduits à n’être plus que des nombres, des ombres sur le champ de bataille et dans le lit des femmes. Et c’est ce processus de déshumanisation, fondé sur le mensonge qu’il analyse (qui est aussi le propre du cinéma, « ce petit salarié de nos rêves »). Quand Bardamu retrouve Lola à New-York, on perçoit qu’ils n’ont « plus de mensonges à se raconter », partant qu’ils n’ont « plus rien à se dire ou presque ». Dans cette œuvre, les maximes, les formules qui font mouche sont très nombreuses, à l’instar de celle-ci : « Il faut choisir, mourir ou mentir. Je n’ai pas pu me tuer, moi. » Ensuite, la féerie cauchemardesque prendra le relais et les maximes disparaîtront.

Dans Guignol’s Band, les scènes de bombardement sont décrites comme des ballets. Et dans Féerie pour une autre fois, Céline met en scène un personnage d’amputé lubrique qui orchestre un bombardement sur Paris. Dans le Voyage, quatre-vingts pages, soit un sixième du livre, sont consacrées à la guerre, mais Céline y dit la réalité de celle-ci, ce que ni Duhamel, ni Bordeaux, ni Barbusse n’ont réussi à faire.

La suite du Voyage sera consacrée à l’aventure africaine dans l’espace d’une dizaine de pages, qui condense l’essence du monde colonial et sa violence. « Les Blancs marchent tout seuls. Les esclaves marchent sous la trique. » L’auteur réussit à montrer comment les Noirs eux-mêmes sont devenus les complices de leur propre esclavage et, comme Joseph K. chez Kafka, ont la capacité de se sentir coupables. Au moment où Bardamu embarque pour l’Afrique, à bord de l’Amiral-Bragueton, prend place une scène emblématique (p. 114-119), celle où tous les passagers vont rêver de lyncher le héros et d’en faire un bouc-émissaire. Céline a l’art de montrer ici comment naissent les pulsions ; à la manière d’un Jarry plus que de celle d’un Zola, il met en scène l’inconscient collectif. Il en est ainsi dans le passage où Bardamu reprend le langage des hommes de la III° République, afin de se sauver des officiers qui lui demandent raison : « Capitaine ! lui répondis-je avec toute la voix convaincue dont j’étais capable dans le moment, quelle extraordinaire erreur vous alliez commettre ! […] De quelle injustice alliez-vous m’accabler capitaine ! […] C’est trop ! vraiment c’est trop ! […] Là où les magnifiques soldats de notre race se sont couverts d’une gloire éternelle. Les Mangin ! les Faidherbe, les Gallieni !… […] (p. 120). Au fond, je le tenais par la tête […] Ce fut le seul cas où la France me sauva la vie, jusque là c’était plutôt le contraire.» (p. 121-122).

Dans une suite de scènes extraordinaires, Céline arpente donc les terres de la modernité. Sa description de New-York est mémorable : « Figurez-vous qu’elle était debout leur ville, absolument droite. New-York, c’est une ville debout. » (p. 184). Il en va de même lorsqu’il souligne l’anonymat des grandes villes et l’inversion des valeurs quand l’or, le Dollar, devient « un vrai saint-Esprit , plus précieux que du sang »(p. 192). « Ils ne l’avalent pas l’Hostie. Ils se la mettent sur le cœur. » (p. 193). Et c’est bien la fonction du roman moderne que de cerner cette transposition du sacré en profane. Aragon le fait aussi avec la sublimation des pompes à essence dans Le paysan de Paris.

Pour en terminer avec Le Voyage, Olivier Macaux, lit le passage hallucinant des toilettes publiques de New-York, devenues « caverne fécale », là où l’intime est inutile (p. 195-196). On est alors en plein dans une description rabelaisienne. Il lit encore l'extrait dans lequel le père bat la mère, dans une arrière-cour, « oubliettes des maisons en série ». Et la voix de l’enfant qui crie à sa mère devenue enragée : « Bats-moi, maman ! Mais tais-toi, maman ! » Ecrire la misère, c’est dire ça, conclut Olivier Macaux.

Mort à Crédit (1936), roman de la négation.

Enfin, le conférencier en vient à Mort à Crédit, regard de Céline sur sa propre famille, et roman dont il ne voulait pas que sa propre mère le lise. Avec cette œuvre, il démystifie le récit d’enfance et anéantit la nostalgie de cet âge. C’est un roman d’initiation négative, moins connu que Le Voyage, qui s’apparente à la trilogie de Jules Vallès (L’Enfant, Le Bachelier, L’Insurgé). C’est une vision très noire de ce qu’il vécut avec ses parents, Marguerite et Fernand, qui deviendront Clémence et Auguste.

A cette époque, Céline lit Freud et l’œuvre en est marquée. On y voit la mort réitérée du père déclassé et le mutisme de la mère qui boîte et souffre. On y découvre comment le fils et la mère se déchirent autour de la mémoire du père. Mort à Crédit, ce sont les Atrides dans une petite boutique du passage Choiseul !

C’est sur l’évocation de la bouffonnerie hallucinatoire de ce roman que se clôt la conférence d’Olivier Macaux, après un peu moins de deux heures. On eût aimé l’entendre encore parler longtemps de cet auteur magistral dont il a si bien su nous rendre la modernité de l’écriture, tout en nous incitant à nous y replonger sans délai.

Les pages renvoient à l'Edition Folio n° 28 du Voyage au bout de la nuit.

Dimanche 07 février 2010

/image%2F1488802%2F20160916%2Fob_f2a21b_catherine-thevenet-photo.jpg)