Bret Easton Ellis

Jeudi 23 septembre 2010, à La Grande Librairie, François Busnel recevait, Marc Dugain (L’insomnie des étoiles), Maÿlis de Kerangal (Naissance d’un pont), Bret Easton Ellis (Suites impériales) et Jay Mc Inerney (Moi tout craché).

Selon François Busnel, à chaque nouveau livre, Marc Dugain brouille les pistes. Celui qui fut un chef d’entreprise dans une autre vie surprend à chaque fois. Après l’horreur continuée des gueules cassées, dont rendait compte La chambre des officiers, Heureux comme Dieu en France et les ouvrages sur Staline et Hoover, il explore aujourd’hui avec L’insomnie des étoiles les pages blanches de l’Histoire en 1945. Pendant le bref moment où la France occupe l’Allemagne vaincue, un capitaine enquête sur un crime particulier, alors que des milliers d’hommes continuent à mourir de cette guerre. Le personnage remontera ainsi à une des sources du génocide juif, l’extermination des malades mentaux, dès1933. Les nazis ont expérimenté avec ces derniers ce qu’ils ont développé ensuite à grande échelle avec les juifs. C’est une intuition métaphysique qui lui fait ainsi tirer les fils de l’Histoire dans une Allemagne rurale où l’on pourrait croire qu’il ne s’est rien passé.

L’auteur reconnaît que cet officier qui est aussi astronome et plein de secrets, c’est un peu lui. S’il ne se dit pas spécialiste ès fiction, il trouve intéressant de mettre en scène des personnages qui ont une distance et vivent de vraies angoisses métaphysiques. A cette occasion, il dit être allé à la rencontre de Dieu, « pas celui des hommes, mais l’autre ». « J’aimerais croire » poursuit-il, « mais je ne crois pas ». Et quand on ne croit pas, on est affronté à la réalité de sa finitude. C’est un roman sur le remords, « cette pourriture ». Mais si le remords a un lien étroit avec la culpabilité, pour Marc Dugain il est clair que les leaders fascistes sont parvenus à effacer la notion de culpabilité ; ce fut leur grande force et c’est ce qui leur permit de passer de l’idéologie au meurtre de masse.

A François Busnel qui lui demande sa définition du romancier, Marc Dugain compare ce dernier à un musicien qui, au milieu de cinquante interprétations, donne la sienne propre. L’écriture est un éclairage que l’on essaie de donner sur la réalité.

Marc Dugain

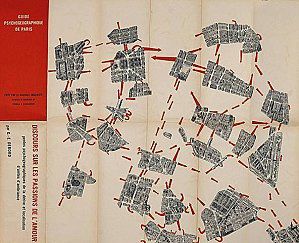

Avec Naissance d’un pont, qualifié par son éditeur de « roman à l’américaine », Maÿlis de Kerangal invente, elle, une Amérique inconnue. Dans son dernier opus comme dans les précédents (Dans les rapides, Ni fleur ni couronne, Corniche Kennedy), elle a l’art de trouver un rythme juste. Dans une ville californienne inventée, Coca, elle donne vie à toute une armée d’hommes d’affaires, d’ouvriers, de « misfits » rassemblés pour construire un pont et dont elle entrelace les destins. Marquée par Steinbeck, Faulkner, Easton Ellis, Roth, Joyce Carol Oates, elle a construit son roman sur l’idée de la concession et du compromis, le pont étant le lien entre la ville émergente et la forêt des Indiens.

Ce récit de fondation, très américain, brasse les thèmes de la frontière, d’une époque héroïque où les hommes étaient des pionniers. Comme le roman est la chambre d’écho du monde, le chantier du pont est un microcosme de tensions, de luttes sociales, de « bruit et de fureur ». Ses personnages portent des patronymes symboliques. Grâce à Diderot, philosophe matérialiste, ludique et joyeux, sous la stature de qui elle a « couvé » son roman, et dont elle donne le nom à un personnage, elle revisite la figure du héros, confronté à quelque chose qui le dépasse, lui échappe et à quoi il doit s’atteler. Quant à Catherine Thoreau, du nom du grand écrivain panthéiste américain, elle conduit des engins.

Avec une langue étonnante, musicale et saccadée, l’auteur « fait bruiter l’écriture ». Maÿlis de Kerangal dit attacher une grande importance à l’aspect oral de ses textes qu’elle lit toujours à voix haute avant de les fixer. Il lui en faut régler l’intensité, et en faire respirer la phrase. Alors que la littérature française s’attelle souvent à des romans plus intimistes, elle a adopté dans ce roman d’action un aspect de « grande focale ». A François Busnel qui souligne que l’énergie et la vigueur du roman le font songer à Zola, elle répond que c’est un écrivain qu’elle a beaucoup lu : comme lui, elle capte le réel brut. Elle conclut en disant que la dimension politique n’est pas exempte de son roman, que la lutte des classes est toujours présente dans un collectif instable et qu’il s’agit avec cette œuvre de composer avec le monde intimement et collectivement.

Maÿlis de Kerangal (Photo des livres.com)

Avec Suites impériales, Bret Easton Ellis, le « sale gosse» des lettres américaines donne une suite à Moins que zéro, son premier roman, écrit en 1985. Ensuite, on se souvient du héros d’American psycho, trader le jour et serial killer la nuit, de Zombies, portrait noir de l’Amérique des années 80, de Lunar park où le héros se demande qui il est, dans une autobiographie fictionnelle.

Bret Easton Ellis précise qu’on ne décide pas du roman que l’on va écrire, qu’une carrière littéraire n’a rien de logique. Il s’est agi pour lui de trouver ce qu’était devenu son héros Clay, vingt-cinq ans après, à cause de ce qui lui est arrivé, à lui, dans sa propre vie. Ce roman, qui est selon lui le plus sombre de sa carrière, vient des sentiments, des émotions et il n’écrit un livre que lorsqu’il se « sent » d’écrire un roman. Si certains auteurs sont des « moulinets d’édition » en produisant un roman par an, ce n’est certes pas son cas.

Il déclare par ailleurs ignorer d’où provient la violence qui parcourt toutes ses œuvres. S’il reconnaît avoir eu un père violent, son livre n’est pas un livre sur la violence. American psycho était bien un livre sur la solitude ; et ici Clay est aux prises avec la tristesse, la peur, la paranoïa. Certes, le personnage, c’est lui-même mais Bret Easton Ellis n’a pas voulu écrire une autobiographie (« C’est emmerdant ! »). Il s’agit plutôt de transformer une douleur personnelle en quelque chose d’intéressant, de prendre le désespoir et de le mettre dans un contexte dramatique. Il avoue ne pas savoir en quoi consiste exactement le Mal dans la société américaine, même s’il reconnaît que Los Angeles, c’est le Diable ! Mais le Mal a beaucoup de visages et il n’a pas de réponse toute faite.

Il avoue que, s’il était aussi nihiliste que son personnage, il n’écrirait pas de romans. Ce livre peut le libérer de sa souffrance, il représente un espoir. Il indique que la relation entre un auteur et son œuvre n’a pas de commune mesure avec la relation entre un lecteur et un livre, qui n’est qu’éphémère. Et si lui voit son reflet quand il travaille sur son texte, c’est quand même le lecteur, à la lecture, qui décidera de ce dont le livre parle.

Enfin, François Busnel demande à Bret Easton Ellis la signification de la récurrence dans son œuvre de la phrase : « Disparaître ici ». Dans Moins que zéro, c’est un panneau sur Sunset boulevard, une réminiscence de Gastby le Magnifique aussi sans doute. Dans Suites impériales, la phrase apparaît sur une glace écrite au rouge à lèvres. Mais, l’auteur ne livre pas son secret ! Un roman, c’est un rêve et non une logique. Il se déclare très étonné quand il lit les thèses sur son œuvre et ce que les critiques y voient. « Je ne suis pas aussi lucide quand j’écris mes romans », commente-t-il. « Tout le monde ment ! » Et de terminer par une pirouette en avouant qu’il a menti à 30% pendant cet entretien.

Pour conclure l’émission, Jay Mc Inerney est interrogé par François Busnel pour son dernier recueil de nouvelles, Moi tout craché. Lui qui adore le genre de la nouvelles, celles de Carver notamment, a commencé par ce genre. Il souhaitait en effet maîtriser cet art avant de passer au roman. Après sept romans, il revient à ce qui lui a permis d’entrer en littérature. Selon lui, dans une nouvelle réussie, tout doit être à sa place, à la juste hauteur. S’il considère que son premier roman était le plus flamboyant, il pense que son style est désormais devenu plus subtil. A la faveur de l’allusion par Busnel à la nouvelle au titre intriguant, Au lit avec des cochons, dans laquelle le cochon est une métaphore du narrateur, il avoue qu’avant il était trop plein de lui-même et de son succès et qu’il fait à présent une sorte d’autocritique, que lui permet l’ironie, une des caractéristiques de son œuvre selon Busnel. Pour lui, comme pour Bret Easton Ellis, il importe de trouver une dimension plus frappante que sa petite expérience et de mettre à jour ce je ne sais quoi d’universel qui transcende sa propre vie.

Evoquant le 11 septembre, Jay Mc Inerney constate que l’Amérique ne demeure pas coincée dans un chapitre de son existence, que les choses évoluent et qu’elle a presque déjà oublié. Elle n’a pas de mémoire, elle parle de demain pas d’hier.

Et Busnel conclut l’émission en se félicitant qu’ « heureusement les écrivains existent qui ont un peu de mémoire ».

Jay Mc Inerney (Photo des livres.com)

Samedi 25 septembre 2010

/image%2F1488802%2F20160916%2Fob_f2a21b_catherine-thevenet-photo.jpg)